除了水稻,唐代四川地区广为种植的另外一类粮食作物主要是麦类、粟黍类、芋类以及豆类等旱地粮食作物。

(一)麦类作物

四川地区最早种植麦类作物的历史可以追溯到新石器时代。茂县城关石棺葬内出土大量谷物,经鉴定为皮大麦。[132]理县佳山石棺葬IM2、LM4内,出土盛于豆、罐等容器中的粮食,亦为皮大麦。[133]秦汉魏晋时期已普遍种植(前文已论,不再赘述),进入唐代,种植面积进一步扩展。考文献记载及时人诗文记述,剑南西川的成都、资州,剑南东川的泸州,山南西道的阆、渠、集、壁以及山南东道的夔、忠等州皆有种植。

成都平原江河两岸土地肥沃、且排水设施完善的区域是唐代四川地区麦类作物的主要产区。杜甫《为农》诗云:“锦里烟尘外,江村八九家。圆荷浮小叶,细麦落轻花”;《绝句漫兴九首》诗云:“舍西柔桑叶可拈,江畔细麦复纤纤”;《客堂》诗云:“巴莺纷未稀,徼麦早向熟。”[134]《大麦行》诗云:“大麦干枯小麦黄,妇女行泣夫走藏。”清人仇兆鳌引南宋黄鹤注曰:“此当是宝应元年(762年)成都作。”[135]陈敬瑄据蜀期间,曾“出家赀给民,募士出剽麦,收其半”[136]。薛能《行次灵龛驿西蜀尚书》诗云:“北客推车指蜀门……暑催蚕麦得归村。”[137]蚕麦,即指“蚕”与“麦”的合成,并非指麦的一种。由此可知,唐代成都平原及其周边小麦的种植面积应该规模较大。另据《新唐书》卷186《杨晟传》记载:“王建攻成都,田令孜以(杨)晟故将……守彭州……建使王宗裕率骑五万围晟,食四郊麦,掠民资产。”[138]王建攻打彭州,将从彭州郊外农民手中掠夺到的小麦充为军粮,可知当时彭州周围小麦种植的普遍性。

唐代四川地区麦类作物的另一主产区分散于盆地中部、东部和缘周丘陵山区。杜甫说夔州“巴莺纷未稀,檄麦早向熟”,又言瀼西“山田麦无垄”[139];羊士谔说资州“山蝉铃阁晚,江雨麦田秋”、梓州“萋萋麦陇杏花风”[140];薛逢也说资州“桑柘林枯乔麦干”[141];元稹说渠州“畬余宿麦黄山腹”[142];郑谷说阆州“梅黄麦绿无归处,可得漂漂爱浪游”[143];另据《新唐书》卷222《南蛮下》载:“大中末,昌、泸二州刺史贪沓,以弱缯及羊强獠市,米麦一斛,得直不及半……成都西北两千余里,加亮夷,地高凉,多风少雨,宜小麦。”[144]昌、泸二州刺史为满足其贪欲,强行将域内稻米、小麦与獠人予以交易,可知昌州、泸州皆有小麦的种植。宋人王象之《舆地纪胜》卷153引李商隐《请留泸州刺史状》载,泸州刺史洗宗礼任职期间,注重种麦技术的推广,要求“给嘉种,喻以深耕”[145],指导农民采用深耕技术,并重视良种的精选与培育,说明小麦在泸州得以普及种植。另外,松州亦有小麦的种植,前引《旧唐书》卷222《两爨蛮传》称,“松外蛮,有稻、麦、粟、豆、丝、麻、薤、蒜、桃、李。”[146]“松外蛮”,《资治通鉴》卷199引元人胡三省注解:“以其在松州之外而得名也。”[147]据此判断,松州应当亦有麦类作物的种植,再考虑到松州的次高原气候,唐代松州所种麦类作物当为春小麦或青稞。

就种类而言,唐代四川地区种植的麦类作物主要有小麦、荞麦与燕麦。小麦又分春小麦和冬小麦两种类型,春小麦春播秋收,适宜在高寒地区种植。唐代四川地区春小麦散见于岷江上游峡谷地带,唐启宇认为这是公元5世纪时推进到汶山郡的[148];郭声波则认为早在秦汉时期岷江上游冉駹夷控制的区域就已出现春麦的种植[149],其依据是《后汉书》卷86《南蛮西夷列传》所载冉駹夷“土地刚卤,不生谷、粟、麻、菽,唯以麦为资”。从春小麦的生长习性和岷江上游河谷地带的高寒地理环境上看,笔者赞同这一说法。冬小麦秋播夏收,适宜在冬季0~12℃地区种植,这一生长习性与四川盆地冬季常年温度基本契合。所以,唐代四川地区冬小麦的种植更为普遍,文献记载及时人诗文记述证实了这一点。《全唐文》卷360杜甫《说旱》云:“今蜀自十月不雨……况冬麦黄枯,春种不入。”[150]元稹《南昌滩》言渠州“畬余宿麦黄山腹”。[151]唐人颜师古对宿麦注解:“秋冬种之,经岁乃熟,故云宿麦”;又言:“时过着者,失时不得种也。秋种夏收,故云宿麦。”[152]宋人叶延珪《海录碎事》卷17《农田部·宿麦》云:“宿,旧也。麦经岁始熟。”[153]据此可知,宿麦即指冬小麦。羊士谔《野望》说梓州“萋萋麦陇杏花风”[154],杏花开放的时候与麦陇相连,可知梓州所种小麦当为冬小麦。

荞麦,或作乔麦、筱麦,分为甜荞和苦荞二种,前者质优,种植较广。汉代已传入河西、关中及青藏高原。郭声波认为,荞麦传入四川地区可能是在唐代,且与吐蕃的东进有关。又引唐人薛逢的诗《芙蓉溪送前资州裴使君归宁拜裴侍郎》:“桑柘林枯乔麦干,欲分离袂百忧攒”,认为这是关于四川地区荞麦的最早文字记载。[155]郭氏的考证应是符合唐代农业发展的实际状况的。

青稞,又称裸大麦,只宜在高寒地区种植。《齐民要术》卷2《大小麦》篇云:“青稞麦,右每十亩用种八斗,与大麦同时熟。好收四十石,石八九斗面。堪做饭及饼饦,甚美。磨,总尽无麸。”[156]唐代四川地区青稞的种植分布于川西高原吐蕃控制区及附近区域。《旧唐书》卷196《吐蕃传》载:“吐蕃,其地气候大寒,不生秔稻,有青稞麦、裹豆、小麦、乔麦。畜多牦牛猪犬羊马。”[157]同书卷175《东女国传》载:东女国“居康延川,中有弱水南流……散糟麦于空”[158]。随着吐蕃的强大,川西高原诸国及诸羌被吐蕃征服,青稞也逐渐扩展到龙门山区,如居住于岷江源头松州的羌人“多种青稞,好用麦粉”。[159]笔者在川西高原甘孜州、阿坝州以及西藏地区进行实地考察时,当地有种植经验的众位老农告知,青稞是其世代赖以为生的主要食物来源,是当年文成公主入藏带给他们的“恩赐”。老农的话语虽然不能作为唐代川西高原及西藏地区已经普遍种植青稞的直接证据,但结合史料记载,至少也从一个侧面说明了唐代川西高原已经有青稞种植的史实。

(二)粟、黍类作物

就目前的认识来看,粟与黍是四川地区最古老的旱地粮食作物,其历史可以追溯到新石器时代。《太平御览》卷842《百谷部》引《山海经》:“广都之野,后稷葬焉,爰有膏黍、膏稷。”又引《氾胜之书》曰:“黍者,暑也,种必侍暑。先夏至二十日,此时有雨。强土可种黍,亩三升。黍心未生,雨灌其心,心伤无实。凡种黍者,皆如禾,欲疏于禾。”又引《博物志》曰:“地三年种蜀黍,其后七年多蛇。”[160]考古资料显示,汶川罗卜寨SLM3墓内出土的粮食作物,经初步鉴定为粟稷之属。[161]

自秦汉以来,四川地区粟、黍类粮食作物就广为种植,甚至一度成为军粮的主要组成部分和救济物资。《战国策》记载了时人张仪对当时四川地区粟、黍类粮食生产的看法:“秦西有巴蜀,方船积粟,起于汶山,循江而下,至郢三千余里。舫船载卒,一舫载五十人,与三月之粮,下水而浮……”[162],足见当时粟盛产于岷江流域山谷两侧的平缓丘陵地带。《文献通考》卷26《国用考·赈恤》又言:“汉武帝元鼎二年(前115年)诏曰:‘水潦移于江南,迫隆冬至,朕惧其饥寒不治,江南之地,火耕水耨,方下巴蜀粟致之江陵,遣博士中等分循行,谕告所抵,无令重困。吏民有救赈饥民免其厄者,具以名闻。’”[163]

魏晋南北朝时期,四川地区粟、黍类粮食作物依然在岷江流域山谷两侧的平缓丘陵地带广为种植,上引《华阳国志》已经证实了这一点,此不赘述。进入唐代以后,随着水稻种植面积的扩展,粟、黍类虽然不再是四川地区最为倚重的粮食作物,种植区域逐渐退向平原地带的高地以及更为广阔的盆地中部、东部及缘周丘陵与山地,但其种植面积应当不小。武德初年,隋末战乱及唐初平定战争造成了“郡县饥荒,百姓流亡,十不存一”的社会景象,即使“倒悬京师仓廪军国资用,罄以恤民”,也是“便厥支拟”。唐高祖认为,“蜀汉沃饶,闾里富于猗陶,菽粟同于水火”,遂下令“下官部领,就食剑南诸郡”[164]。由此可证,唐初四川地区种植粟的普遍性。杜甫《大雨》诗云:“西蜀冬不雪,春农尚嗷嗷……敢辞茅苇漏,已喜黍豆高。阴色静陇亩,劝耕自官曹”;《锦树行(因篇内有锦树二字摘以为题非正赋锦树也)》诗云:“飞书白帝营斗粟,琴瑟几杖柴门幽”;《黄河二首》诗云:“黄河西岸是吾蜀,欲须供给家无粟”;《遣意二首》诗云:“衰年催酿黍,细雨更移橙。”[165]清人仇兆鳌注曰:“此(诗)当是上元二年(675年)草堂成后逢春而作。”[166]粟性喜旱,杜甫所见粟、黍的种植当在平原地带地势较高、灌溉不便的旱地。陈子昂说其父陈元敬“年二十,以豪侠闻,属乡人阻饥,一朝散万钟之粟而不求报”[167]。陈氏家族能“散万钟之粟”“阻饥”,说明川东丘陵山区广为种植粟的史实。杜甫寓居夔州期间看到居住在丘陵山区的“山家蒸粟暖,野饭谢麋新”。[168]元和十三年(818年)白居易赴任忠州刺史后,留有“漠漠烧畬烟”“仓粟喂家人”的诗句,并自注曰:“忠州刺史一下,悉以畬田给禄食。”[169]忠州刺史以下官员以畬田所收获的粟为俸禄,可见盆地东部丘陵山区粟类作物种植的普遍性。另据《新唐书》卷144《严砺传》记载,严砺节度剑南东川期间,“擅没吏民田宅百余所,税外加敛钱及刍粟数十万”。[170]“刍粟”是指供养军队的粮草,严砺既然能聚敛剑南东川数十万的粟充当军粮,可见该地粟的种植分布之广。元稹说通州“杂莼多剖鳞,和黍半蒸菰”[171],可证通州有黍的种植。另外,松州亦有粟的种植,前引《旧唐书》卷222《两爨蛮传》称,“松外蛮,有稻、麦、粟、豆、丝、麻、薤、蒜、桃、李”。[172]据此判断,松州应当亦有粟的种植。

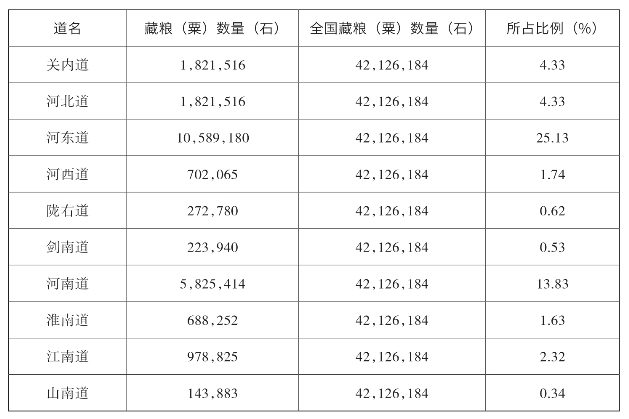

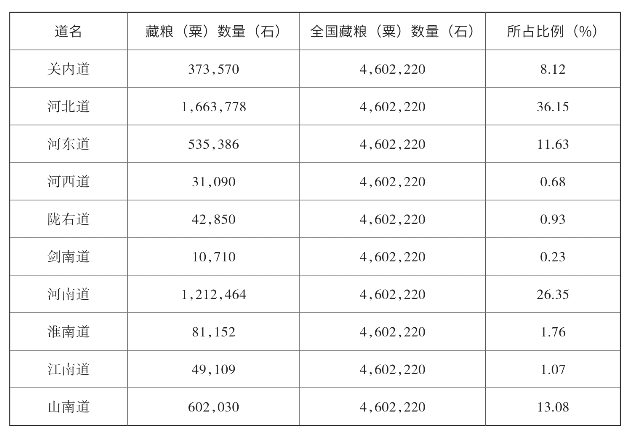

作为仅次于水稻的粮食作物,历代文献并没有详细记述唐代四川粟的种植面积、具体亩产量以及在粮食作物中的比重等关键细节,对我们了解唐代四川粟的发展状况造成了极大的难度,只能从粟类作物对当时社会发展的支撑力度作侧面的分析。武德初年,关中饥荒,高祖下令就食剑南的理由即是“蜀中沃饶”,盛产“菽粟”。[173]陈子昂上疏言及四川农业富庶对于稳固全国政权稳定性时,特别强调了粟的地位和作用:“蜀为西南一都会,国家之宝库……人富粟多,顺江而下,可以兼济中国”[174],可与上条史料相互印证。《文献通考》卷21《市籴考·常平义仓租税》载:“开元七年(719年),敕关内、陇右、河南、河北五道及荆、扬、襄、夔、绵、益、彭、蜀、资、汉、剑、茂等州并置常平仓。”[175]同书同卷又详细记载了天宝八载(751年)全国关内、河北等十道诸色仓所藏粮食(主要指粟)的数量,尽管不能完整地反映出这一阶段各道农业生产的总体状况,但也为我们讨论各道粟的种植在全国范围内所占地位问题提供了参考的数据。下述三表显示,尽管唐代四川地区并非全国粟类粮食作物的主产区,但在天宝八载(751年)十道正仓藏粮、十道义仓藏粮以及十道常平仓藏粮分别占0.53%、2.16%、0.23%的比重,也足以说明该区域粟的生产状况。为了详细说明这一问题,本文根据《文献通考》所载数据,列表予以分析:

表2—3 天宝八载(751年)十道正仓藏粮(粟)明细表

(www.daowen.com)

(www.daowen.com)

表2—4 天宝八载(751年)十道义仓藏粮(粟)明细表

表2—5 天宝八载(751年)十道常平仓藏粮(粟)明细表

(三)芋薯类作物

唐代四川地区粮食作物除了种植水稻和麦类、粟黍类之外,另一类普遍种植、被誉为能够度荒的传统杂粮是芋薯类作物。芋薯,《齐民要术》卷2《种芋》篇引东汉许慎《说文》曰:“芋,大叶实根骇人者,故谓之‘芋’”;引《广雅》曰:“渠,芋;其茎谓之梗。籍姑,水芋也,亦曰乌芋。”[176]四川地区种植芋,文献记载最早可追溯至秦并巴蜀之前,《史记·货殖列传》:

蜀卓氏之先,赵人也……秦破赵,迁卓氏。卓氏见虏略,独夫妻推辇,行诣迁处。诸迁虏少有余财,争与吏,求近处,处葭萌。唯卓氏曰:‘此地狭薄,吾闻汶山之下沃野,下有蹲鸱(大芋),至死不饥,民工于市,易贾。’乃求远迁,致之临邛。[177]

卓氏被迫迁蜀,听闻汶山之下沃野(当指邛州)盛产“蹲鸱”,不仅可以“至死不饥”,而且还能“工于市,易贾”。于是,便舍近求远,自愿迁徙至临邛。可见,在秦代四川地区植芋不仅已经闻名全国,而且成为农民个体家庭借此出售、补贴家用的农产品。这一史实说明至迟在秦并巴蜀之前,四川地区芋薯类作物的种植已经相当普遍。进入汉代,四川地区植芋种类和面积均有所增加,并发展成为农民个体家庭普遍经营的著名农副业。彭山县(今眉山市彭山区)出土汉画像砖有“种芋”图[178]、成都土桥曾家包出土的画像石刻芋地“农作”图[179],皆可证。上引《齐民要术》卷2《种芋》引晋人郭义恭《广志》曰:

蜀汉既繁芋,民以为资。凡十四等,有君子芋,大如斗,魁如杵箻,有车毂芋,有锯子芋,有旁巨芋,有青边芋:此四芋多子。有谈善芋,魁大如瓶,少子;叶如散盖,绀色;紫茎,长丈余,易熟,长味,芋之最善者也;茎可作羹臛,肥涩,得饮乃下。有蔓芋,缘枝生,大者次二三升。有鸡子芋,色黄。有百果芋,魁大,子繁多,亩收百斛;种以百亩,以养彘。有早芋,七月熟。有九面芋,大而不美。有象空芋,大而弱,使人易饥。有青芋,有素芋,子皆不可食,茎可为菹。凡此诸芋,皆可干腊,又可藏至夏,食之。”[180]

入唐之后,芋在人们日常饮食结构中的地位进一步提升,被视为亦粮亦蔬的不可或缺的食物,唐人元季川说“养葛为我衣,种芋为我蔬。谁能畹与畦,弥漫连野芜”[181],代表了唐人对种植芋的普遍看法。在这种理念的指导下,唐代四川地区芋的种植更为普遍,种类也有所增加。检诸文献,芋在成都、嘉州、夔州、梓州等丘陵山地皆有种植。《蜀本草》卷17《果中》载,唐代四川地区芋的种植种类有六种之多:“有青芋、紫芋、真芋、白芋、连禅芋、野芋……今畿县遍有,诸山南、江左惟有青、白、紫三芋而已。”[182]宋祁《益部方物略记》说:“蜀芋有多种,鹯芋为最美,俗号鹯赤头芋,形长而圆,但子不繁衍。又有蛮芋,亦美,其形则圆,子繁衍,人多莳之……中人食之。”[183]

杜甫在《赠王二十四侍御契四十韵》一诗中,说自己在成都“偶然存蔗芋,幸各对松筠”;《南邻》诗云:“锦里先生乌角巾,园收芋栗不全贫……白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。”[184]江村翠竹、园收芋栗,完全是一幅邻家农民真实生活的写照!可见,芋不仅成为农家餐桌上的主食,而且由于种植规模较大、产量相对较高,在满足自身生活需要的前提下,成为当时一种专门的经济作物。卢纶《送盐铁裴判官入蜀》诗说“榷商蛮客富,税地芋田肥”[185]。芋,唐政府已经将其课以赋税。文宗太和四年(830年),西川宣抚使崔戎在一份奏文中称,“西川税科旧有青苗,如茄子、姜、芋之类,每亩或七、八百文”。[186]从“旧有”二字看,至少自唐中期,四川地区的芋已经被视为青苗税的重要来源之一。这不仅反映了其种植的广泛性,而且总产量也应当不低。僖宗广明元年(880年),郑古避乱入蜀,看到成都平原“村落人歌紫芋间”的景象。[187]唐末,芋类作物甚至成为人们餐桌上的日常饮食,韦庄《赠渔翁》说:“芦刀夜鲙红鳞腻,水甑朝蒸紫芋香。”[188]在韦庄看来,蒸熟的紫芋味道鲜美,甚至超过了精心烹调的红鳞鱼。宋人陶谷《清异录》卷17《菜品门》载:“蜀孟昶,月旦必素食,性喜薯药,左右因呼薯药为‘月一盘’。”[189]直至宋代,成都平原依然是芋的中心种植区,苏轼《送鲜于都曹归蜀灌口旧居》诗云:“薙尽霜须照碧铜,依然春雪在长松。朝行犀浦催收芋,夜渡绳桥看伏龙。”[190]

成都平原以外的盆地中部、东部丘陵山地均有芋的种植。王维说梓州一带“巴人讼芋田”[191],因为芋田而出现官司纠纷,可知当时种芋能够产生一定的经济效益。岑参说川东“芋叶藏山径,芦花杂渚田”[192];杜甫说夔州“紫收岷岭芋”[193],可证当时夔州丘陵旱地当有芋的种植。明代蜀人曹学佺《蜀中名胜记》卷9《川西道》引唐人唐子西诗句:“酒酣握手登高丘,极目紫芋蹲春畴”[194],印证了唐代绵州丘陵山区种植紫芋的史实。

(四)豆类作物

唐代四川地区除了广泛种植上述水稻、麦类、粟黍类以及芋等主要粮食作物以外,亦有豆类作物的种植。我国是大豆栽培起源地,这已是学界共识。现今世界各地的大豆都是直接或间接从中国引进,故其对大豆的称呼,几乎都保留了大豆的古名“菽”的语音。《太平御览》卷841《百谷部·豆》引《物理论》曰:“菽者,众豆之总名”;又引《广雅》曰:“大豆,菽也。小豆,匼也。豆、豌豆,留豆也。胡豆,豆角谓之荚,其叶谓之藿也。巴菽,巴豆也。”[195]

四川地区是何时开始种植大豆、至唐代又是怎样的发展态势呢?《太平御览》卷841引《山海经》曰:“广都之野,爰有膏菽。”引《蜀志》曰:“彭羕与诸葛亮书:‘先民有言:左手据天下之图,右手刎咽喉,愚夫不为,况仆颇别菽麦。’”又引《益部耆旧传》曰:“朱仓,字卿云。之蜀,从处士张宁受《春秋》。籴小豆十斛,屑之为粮,闭户精诵。宁矜之,敛得米二十石,仓不受一粒。”[196]可见,四川地区自先秦至魏晋时期一直都有大豆的种植。入唐以后,随着水稻种植面积的扩展,尽管豆类作物在粮食结构中不再占据主要地位,但其产量应当不少。上引武德初年,关中饥荒,高祖下令就食剑南“菽粟”[197]可证。从杜甫《投简成、华两县诸子》诗中“南山豆苗早荒秽”一句,可知唐中期豆类作物基本种植在平原高地和丘陵地带。《大雨》一诗说“西蜀冬不雪,春农尚嗷嗷……敢辞茅苇漏,已喜黍豆高”;又在《陪王汉州留杜绵州泛房公西湖》中说“豉化莼丝熟,刀鸣鲙缕飞”,[198]“豉汁”即指豆汁,“豉”当指豆制品。可见,大豆已成为当时普通百姓之家的家常便饭。另有,北宋蜀人黄休复《茅亭客话》卷8《好画虎》记载:成都府灵池县一医卜从业者的“孙儿辈将豆麦入城货卖”[199],均说明成都府、汉州普遍种植大豆的史实。后唐冯贽《云仙散录》“甲乙膏”条载:“蜀人二月好以豉杂黄牛肉为甲乙膏”[200];《鉴诫录》卷10《攻杂咏》引唐人陈裕游蜀期间所做《过旧居》:“昔日颜回宅,今为裹饭家……豉汁锅中沸,粕糕案上葩。”[201]豉杂黄牛肉、豉汁成为蜀人日常生活中的特色小吃,说明豆类作物在该区域种植的普遍性。另外,《酉阳杂俎续集》卷4《贬误》载:“张芬中丞在韦南康皋幕府中,有一客于宴席上筹碗中绿豆击蝇,十不失一。”[202]此条材料则说明了唐代成都平原种植绿豆的史实。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。