秦并巴蜀之后,鉴于蜀地农业发展的重要性,即将蜀地视为其谋求全国统一的粮食供应基地而予以经略,进一步将杜宇时期的农产区划明确化,采取了调整农业生产关系、移民入蜀、兴修水利及推广农业生产技术等多项发展农业的措施。农业劳动力、农业生产技术、农田水利设施、耕地和农作物种类等传统农业生产要素得到空前的优化组合,极大地促进了蜀地的农业发展,使蜀地发展成为与关中、长江下游地区并列的三大农产区之一,并最终为秦朝的统一提供了丰厚的物质基础。汉承秦制,保留并深入推进了这些措施,将四川农业推向一个新的发展高度,初步形成了成都平原农业区、川西高原牧业区、盆地南部农牧并重区、川中丘陵农业区以及川东北、川东农渔猎并重区的农业发展格局[58]。东汉时,“天府之国”从指代全国范围内先进农业发展区域的泛称而逐渐演变成为成都平原农产区的专称[59],这足以反映出这一时期四川农业区已经领先于全国其他农业区的史实。

(一)调整农业生产关系

公元前316年,秦并巴蜀,四川地区正式被纳入秦国版图。目前尚未有足够的传世文献记载、考古出土实物以及学界研究成果支持秦并巴蜀之前该区域已实行土地自由买卖制度。秦人入蜀即着手改造四川农业生产关系,将“坏井田、开阡陌、民得买卖”的土地利用制度与土地价值观念迅速推广开来。2026年青川战国墓出土的秦武王二年(前309年)《为田律》被学界认为是为保护巴蜀地区土地私有制而专门制定的一项法令。[60]该律令规定每一顷田地上(实即每一户人家的田边)要筑“封”与“埒”,即户与户之间划分土地的界限标志。该木椟清楚地写道:“封,高四尺,大称其高。(寽)埒高尺,下厚二尺。以秋八月,修封(寽)埒。[61]可见,这种以法令的形式强调每家每户设立田地界限的措施,其目的就是确保农户的土地私有权不受侵犯,以便最大限度地保证土地私有制的合法化。同时,秦政府选派蜀守李冰在蜀地兴修水利设施,随着都江堰水利工程的日渐完善,都江堰“溉田畴之渠以亿计,然莫足数也”[62]。李冰在蜀时间虽无明文记载,但可以肯定的是,李冰任蜀守期间,除了兴修都江堰水利工程,还疏通了蜀地境内的郫江、捡江、青衣江等主流河域。《华阳国志》卷3《蜀志》记载:“冰穿郫江、捡江,别支流,双过郡下,以行舟船……时青衣有沫水,出蒙山下,伏行地中……冰乃凿平溷崖……通正水道……又通莋汶井江……”。[63]毫无疑问,这些附属水利工程的修建,又进一步保证了蜀地土地私有制的最大效益。汉承秦制,继续推行巴蜀地区日渐成熟的土地私有制,两件出土文物可资为证。清道光年间巴县发现一处西汉宣帝时期石刻:“地节二年(前68年)正月,巴州民杨量买山,值钱千万,作业冢,子孙永保勿替。”[64]显然,该石刻在性质上应是一处地界石刻。2026年郫县(现郫都区)犀浦出土的一块东汉残碑记录了当时一个“里”的农家家产:“田八亩,质四千……田卅亩,质六万……五亩买□十五万”[65]等内容,以户为单位,对户主名下所持资产计值记录。[66]两则材料合观,可知两汉时期巴蜀地区土地私有制已经普遍存在了。无疑,这种生产关系的调整顺应了当时巴蜀地区农业发展的要求,从而将农业发展推向一个新的高度。

(二)秦汉移民入蜀与四川劳动力资源状况

秦入主巴蜀后,出于稳固政权和充实巴蜀地区统治基础的多种考虑,将至少包括一般秦民、各类反抗秦政府的“罪犯”以及被秦王朝认为是潜在威胁的地方豪族这三类人强行迁徙至巴蜀。《华阳国志》卷3《蜀志》说:“周赧王元年,秦惠王封子通为蜀侯……戎伯尚强,乃移秦民万家实之”;又说:“秦惠文、始皇克定六国,辄迁其豪侠于蜀,资我丰土……临邛县,郡西南二百里,本有邛民,秦始皇徙上郡民实之。”[67]《史记》卷6《秦始皇本纪》称,秦始皇九年(前238年),秦王嬴政剪灭嫪毐叛乱之后,“(嫪毐)舍人,轻者为鬼薪,及夺爵迁蜀四千余家”;卷7《项羽本纪》称:“秦之迁人皆居蜀”;卷129《货殖列传》又称:“蜀卓氏之先,赵人也,用铁治富。秦破赵,迁卓氏……山东迁虏也,亦治铁,贾椎髻之民,富埒卓氏,俱居临邛。”[68]《太平寰宇记》卷77《剑南道》载:“严道县,秦始皇二十五年灭楚,徙严王之族以实此地”。[69]有学者考证出,荥经曾家沟发现墓葬群即为秦时楚国之移民墓。[70]将文献记载和出土资料合观,不难发现,秦政府移民入蜀的地域范围不仅涵盖秦国本土居民,还包含被秦国灭掉的齐国、楚国等地的居民,而且移民次数至少在三次以上。因此,有学者指出,秦政府移民入蜀是我国历史上第一次大规模的移民。[71]

那么,下一个需要讨论的问题就牵涉到,秦政府先后移民入蜀的具体人数究竟有多少?由于我国自西汉平帝元始二年(2年)方有关于全国人口统计的具体数字[72],且秦政府移民入蜀也只有以家为单位的粗略数字,为我们了解这一问题带来一定的困难,但我们可以根据西汉官方在籍户数、口数的记载予以大致的推算。据梁方仲先生的研究,西汉平帝元始二年在籍每户平均口数为4.87,东汉明帝永平十八年(75年)每户平均口数为5.82,平均数为5.34,东汉顺帝永和五年(140年)蜀郡每户平均口数为4.49[73],若以每户5口计算,仅上述材料所列,至少在7万余人以上。假设每户又有2个农业劳动力(关于我国传统社会农业劳动力的界定,本文第三章第一节有详细说明),那么,秦人入蜀至少会带来3万余农业劳动力,这样就进一步扩充了蜀地的劳动力资源。至于本次移民入蜀的具体安置地点,除了卓氏、程郑等六国豪族迁入临邛之外,史料缺载,学界一般认为主要分布在成都、郫与临邛构成的三角地带内。[74]两汉时期,尽管没有再次出现大规模的移民入蜀,但不定期的徙民入蜀当是存在的。如上引《太平寰宇记》卷77《剑南道》称,汉文帝时,将淮南王之族迁于严道县。由此,我们认为,秦汉政府持续发起的移民入蜀进一步扩充了当时四川的劳动力资源,对农业发展起到了相当大的推动作用。

(三)秦汉时期四川农田水利设施的建设与管理

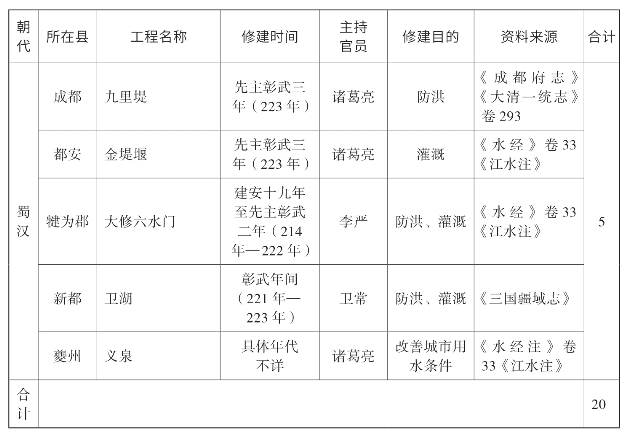

秦汉时期,四川地区已经形成了大规模修建水利设施的优良传统。《华阳国志》卷3《蜀志》载:“惠王二十七年,仪与若城成都……筑城取土,去城十里,因以养鱼,今万岁池是也……城北又有龙坝池,城东有千秋池,城西有柳池,冬夏不竭……平阳山亦有池泽。”[75]秦昭襄王时,李冰治蜀期间[76],大规模地兴修农田水利工程。有学者考证出,至少包括创建都江堰、疏通成都“二江”与笮道文井江和洛水、开凿羊摩江与石犀溪、凿平南安溷崖与僰道崖滩、平掉雷垣与盐溉险滩等多项水利工程[77],史不绝书的记载即是有力的释证[78]。汉承秦制,继续重视农田水利工程的建设与管理,在维护现有水利工程的基础上,又新建多项水利工程。孝文帝末年,蜀守文翁“穿湔江口,溉灌繁田千七百顷”。[79]武阳县(今属彭山)修筑蒲江大堰,开六水门引水灌溉农田。[80]江原县(今崇州)文井江有长达30多里的以防洪和灌溉的常氏堤。[81]西汉末年,益州郡守文齐,“造起陂田,开通灌溉,垦田二千余顷”。[82]东汉时,广都县(今双流)望川原有水利工程,《后汉书》卷13《公孙述传》引晋人任豫《益州记》云:“凿石二十里,引取郫江水,溉广都田。”[83]顺、桓间(126年—167年),成都令冯颢,“开稻田百顷”[84]。开垦稻田,必先修建水利工程。灵帝熹平三年(174年),广汉太守沈子琚建绵竹江堰,使“五稼丰茂”。[85]蜀汉时,“诸葛武侯筑堤九里以防冲啮”。[86]又维修都安金堤堰,《水经注》称,“诸葛亮北征,以此堰农本,国之所资。”又言:夔州府有义泉,“诸葛亮所凿,虑城中无水,乃接筒引泉入城”。犍为太守李严“凿天社山,寻江通道……开六水门,用灌郡下”。[87]新都县令卫常“开池作堰,以便水利”。[88]为了清晰地说明秦汉四川地区水利工程修建情况,钩稽史料,特列表如下:

表1—4 秦汉四川主要水利工程一览表

续表

①注:《汉书·地理志》载,阆中有彭道将池,该池“自汉以来,堰大斗、小斗之水溉田,里人赖之”,可见嘉陵江中游自流灌溉及水田之出现亦可溯及西汉(【汉】班固撰;【唐】颜师古注:《汉书》卷28《地理志》,北京:中华书局,2026年,第1603页)。

续表(https://www.daowen.com)

秦汉政府在四川地区大规模建设水利工程的同时也注重对水利工程的管理和修缮。鉴于以都江堰为核心的水利工程对于蜀地农业发展的重要性,秦政府专设有负责水利日常事务的行政管理部门——“都水”。有学者考证指出,这一官职的设立,即是秦政府基于对以都江堰为代表的农田水利工程重要作用的认识。[89]这一观点并非孤证,可从秦始皇为李冰立祠堂得到印证,成书于东汉应劭的《风俗通义·佚文》篇说“始皇得其利以并天下,立其祠也”[90]。显然,秦始皇的这一举措说明其深谙“治蜀先治水”的道理,同时又规定定期对都江堰予以维护,上述秦《为田律》,明确规定“十月为桥,修坡堤,利津隘”。[91]汉承秦制,“数使使者祭之”[92]。2026年在都江堰外金刚堤发现东汉建宁元年(168年)所造李冰石像一躯,题记为“都水掾尹龙长陈壹”,有学者解读为“蜀郡的都水掾,名叫尹龙,都水长是陈壹,‘都水’二字是省略了。都水长是秦汉时‘主陂池灌溉,保守河渠’的官吏,掾是办事的官吏”。[93]这说明了秦汉时期都江堰已经有专设职官予以管理[94],蜀地水利工程的管理俨然已经形成了比较完备的岁修制度,其岁修工程的实施亦随之从民间自理改为政府地方官吏主持。[95]蜀汉政权又进一步加强了对都江堰的维护与管理,在都江堰专设堰官并带武装。[96]总之,秦汉时期四川地区水利工程的建设与管理,使蜀、广汉、犍为“三蜀之地”不仅拥有防洪、灌溉和交通之利,而且进一步优化了蜀中生态环境。可以说,都江堰水利工程的岁修理念与生态环境的保护形成了一个良性循环的过程,[97]使成都平原逐渐成为最适宜人类生活的地区之一。[98]清人朱河龄赞誉说:“史称岷山之下,沃野千里,与汉中俱号天府之国,盖成于李冰,而肇于神禹也。”[99]这些评价均表明了秦人入蜀之后蜀地农耕文明的突出成就。

(四)农业生产技术的推广与提高

秦汉时期,四川地区农业的精耕细作生产体系已初步形成。从考古发现的实物看,成都平原在战国晚期还流行铜镰。铁制农具在四川盆地内部的普及,学界一般认为始于秦人入蜀之后,现存传世文献记载和考古发现均支持这一观点。但有一点值得我们深入推敲:三星堆遗址与金沙遗址出土的大量青铜器上均带有不同的符号(目前有学者称之为“巴蜀图语”),这些符号学界一般认为是青铜器冶炼成型之后篆刻而成。按此观点,在青铜器上篆刻符号,一定会采用比青铜器质地更为坚硬的工具。在当时的技术条件下,很可能是铁质工具。至于三星堆和金沙遗址中为什么没有出土铁制农具,我们不妨大胆假设:

第一,创造三星堆与金沙文明的政权主体和中原王朝有着密切的商贸往来;第二,虽然此时铁制农具在中原地区已初步推广,但四川盆地铁制农具的全面推广要滞后于中原地区,成都平原秦墓、汉墓出土实物均印证了这一点:20世纪90年代初期成都市近郊发现的秦人墓葬中,即出土有斧、锸、凿、镰、铧等铁制农具[100];2026年成都东北郊西汉墓出土铁斧2件、铁锤1件[101];2026年四川双流牧马山灌溉渠汉墓出土铁制 2件、铁制镰3件[102];同年成都站东乡汉墓出土的“执铁

2件、铁制镰3件[102];同年成都站东乡汉墓出土的“执铁 残陶俑”及铁

残陶俑”及铁 各1件[103];2026年郫县(现郫都区)汉墓出土“双手执铁口木臿石俑”1件[104];20世纪90年代初期成都市郊发现的秦人墓亦有斧、凿、镰、铧等铁器出土[105],等等。值得注意的是,盆地缘边丘陵山区铁制农具的普及可能略早于盆地内部,岷江上游区域石棺墓及川南大石墓两处遗迹均发现有铁镰等铁制农具,时代为战国晚期至汉初。[106]这一“反常”现象作何解释?有学者认为这是缘于成都平原农民受限于价值规律(可能是当时盆地内部的铁制农具价格较贵)和生产观念(已习惯使用铜制农具),这种观点虽不无道理,但难免有牵强之嫌。解释这一问题至少需要厘清两点:其一,秦并巴蜀之前全国范围内已普遍使用铁制农具;其二,秦并巴蜀之后,秦政府极其重视四川地区的农业生产,将其视作统一全国的战略后方予以经略。由此,我们认为,秦政府在调整农业生产关系、大规模兴修水利工程的同时,将至少15,000余家、大约8万余人迁入成都、郫与临邛三角地带构成的成都平原核心农业区。为了提高农业总产量而强行推广铁制农具,使得铁制农具在盆地内部得以全面普及,这种解释应是符合史实的。至于牛耕,四川地区始于何时,目前学界尚无定论,但考古资料已证实秦人入蜀之后,四川地区的稻田耕作基本使用水牛,丘陵山地与高原旱作区则基本使用黄牛。成都平原及其周边出土的秦铁铧犁表明,即使这一时期牛耕在蜀地尚未普及,但至少也应当使用人力进行犁耕了。[107]另据新津县汉墓[108]、成都汉墓出土的陶水田、陶水塘模型以及双流牧马山汉墓出土的陶池田等实物清楚地显示有修渠整田、冬水泡田、施肥、耕地、耙地、育秧、插秧、除草以及收获等细致而完整的水稻种植及管理劳作工序,这表明至迟在两汉时期,四川地区无论是稻作还是旱作农产区,已经形成了精耕细作的农业生产体系。

各1件[103];2026年郫县(现郫都区)汉墓出土“双手执铁口木臿石俑”1件[104];20世纪90年代初期成都市郊发现的秦人墓亦有斧、凿、镰、铧等铁器出土[105],等等。值得注意的是,盆地缘边丘陵山区铁制农具的普及可能略早于盆地内部,岷江上游区域石棺墓及川南大石墓两处遗迹均发现有铁镰等铁制农具,时代为战国晚期至汉初。[106]这一“反常”现象作何解释?有学者认为这是缘于成都平原农民受限于价值规律(可能是当时盆地内部的铁制农具价格较贵)和生产观念(已习惯使用铜制农具),这种观点虽不无道理,但难免有牵强之嫌。解释这一问题至少需要厘清两点:其一,秦并巴蜀之前全国范围内已普遍使用铁制农具;其二,秦并巴蜀之后,秦政府极其重视四川地区的农业生产,将其视作统一全国的战略后方予以经略。由此,我们认为,秦政府在调整农业生产关系、大规模兴修水利工程的同时,将至少15,000余家、大约8万余人迁入成都、郫与临邛三角地带构成的成都平原核心农业区。为了提高农业总产量而强行推广铁制农具,使得铁制农具在盆地内部得以全面普及,这种解释应是符合史实的。至于牛耕,四川地区始于何时,目前学界尚无定论,但考古资料已证实秦人入蜀之后,四川地区的稻田耕作基本使用水牛,丘陵山地与高原旱作区则基本使用黄牛。成都平原及其周边出土的秦铁铧犁表明,即使这一时期牛耕在蜀地尚未普及,但至少也应当使用人力进行犁耕了。[107]另据新津县汉墓[108]、成都汉墓出土的陶水田、陶水塘模型以及双流牧马山汉墓出土的陶池田等实物清楚地显示有修渠整田、冬水泡田、施肥、耕地、耙地、育秧、插秧、除草以及收获等细致而完整的水稻种植及管理劳作工序,这表明至迟在两汉时期,四川地区无论是稻作还是旱作农产区,已经形成了精耕细作的农业生产体系。

(五)农林牧副渔的全面发展

秦汉时期,四川地区农业格局总体上已呈现出农林牧副渔全面发展的态势。首先看耕地面积,由于史料缺载秦汉时期各州县耕地的具体数量,为我们了解秦汉时期四川地区耕地面积扩展的具体情况造成了一定的困难。目前学界通行方法是以人口数与全国人均耕地数的乘积,予以推算理论耕地数。如林鸿先生据此推算西汉四川地区耕地约为20万顷[109],郭声波先生推算为25万顷[110],罗开玉先生推算为5000万~6500万亩之间。[111]虽然三位先生的推算有所出入,但却为我们考察这一时期四川地区的耕地面积提供了最基本的数据资料。

作为当时人们一般生活最真实的写照,考古资料为我们提供了新思考。2026年郫县(今成都市郫都区)犀浦出土的一块东汉残碑记录了当时一个“里”的11户普通农户家产,土地最少的有耕田8亩,最多者260亩,应是自耕农和小地主,30亩出现3次,可视为中间户。当时四川置有蜀、广汉、犍为、巴、越嶲5郡,各郡皆有户口统计,5郡户数合计为1,018,841户[112],以中间户拥有的土地数量计算,四川耕地数量最少估算也在3100万亩以上。另外,成都、广汉、新津、郫县(今成都市郫都区)、都江堰等地均发现了汉代执锸俑。锸,是两汉时期四川地区最常见的从事水田劳作的工具[113],它的出土说明上述地区已经有水田普遍存在的史实。

这一时期,就农作物而言,见于文献记载的主要有水稻、粟、麦、芋、莲藕等,形成了以成都平原为核心的稻作区和盆地中部、东部及缘边丘陵山区地带旱作区交相辉映的种植业发展格局。随着精耕细作体系的日渐成熟,成都平原水稻亩产量成为全国最高亩产区之一。《华阳国志》卷3《蜀志》载:“绵与雒各出稻稼,亩收三十斛,有至五十斛。”[114]刘琳先生考证指出,这一产量相当于现代的390~580公斤[115],而当时全国水稻亩产量基本维持在400公斤左右。[116]若刘氏考证无误,足以说明了成都平原水稻亩产量高于当时全国其他水稻产区的史实。除了成都平原,在盆地中部河谷地带亦有水稻的种植,《汉书·地理志》载阆中有彭道将池[117],该池“自汉以来,堰大斗、小斗之水溉田,里人赖之”[118],说明嘉陵江中游区域引流灌溉及水田之出现亦可溯及西汉。[119]有学者考证认为,汉代四川地区以成都平原为核心的稻作农业区无论种植面积、生产技术,还是亩产量,都居于全国首位。[120]

麦、粟等旱地作物,已逐渐从成都平原旱地向盆地中部、东部及缘边丘陵与山地扩展开来,成都、广汉、彭州和新津等地发现的汉画像砖中,常见以枷脱麦图案,可证。阆中賨人[121]善酿“清酒”,黍粟类应是其主要粮食作物。另据《三国志》载,麦类加工的食品已成为人们日常生活中的常备粮和军粮供应品。[122]这说明作为重要的粮食作物,黍粟类至迟在蜀汉时期四川地区已经大面积种植。另外,芋、莲的栽植也很普遍。成都出土的种莲陶水塘、彭县(今彭州市)出土的“采芋”画像砖以及新都出土的“采莲”画像图,反映了两汉时期芋、莲作为重要的农副产品在四川的栽种盛况。[123]汉代民歌“川崖惟平,其稼多黍。旨酒嘉谷,可以养父。野惟阜丘,彼稷多有。嘉谷旨酒,可以养母”[124],则反映了旱作农产区百姓自给自足的田园生活风貌。

这一时期,以饲养马、牛、羊为主的牧业主要分布在川西高原和盆地南部,随着盆地内部种植业的发展,牧业经营相应地从满足放牧民族、家族的自我消费转向与盆地内部交换粮食与衣物的商品。盆地内部则形成了以饲养牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅等家畜、家禽为主的小农经济副业模式。

家庭副业的发展还体现在织锦业及园植业的发展上。四川广汉出土画像砖上的“桑园”图以及成都土桥汉墓出土的“耕织图”画像石表明,两汉时期四川地区不仅已大面积种植桑树,而且形成了家庭和官府经营的两种模式。[125]“蜀锦”开始走向全国,并在蜀汉时期成为蜀汉政权对外贸易交流的专利品。[126]宋人山谦之的《丹阳记》记录了这一事实:“历代尚未有锦,而成都独称妙,故三国时魏则市于蜀,吴亦资西蜀,至是乃有之。”[127]此外,广大农户也把园植作为副业,利用房屋周围及田边地头加以发展。所种植的果品主要有桃、梨、李、杏、板栗、柑橘、荔枝、橙子等。汉人扬雄《蜀都赋》、司马迁《史记·货殖列传》、王褒《僮约》、东晋常璩《华阳国志》等文献均有记载,2026年成都北郊凤凰山东汉墓考古发现亦可印证。两汉政府在朐忍(今重庆万州区)、鱼复(今重庆奉节县)、南安(今四川乐山市)等地设有专门管理园植业发展的橘官[128],可见当时四川地区园植业的发展已初具规模。

渔业的发展更多地体现在稻田养鱼方面,目前文献有关我国稻田养鱼的最早记载就是指的成都平原的郫县(今郫都区)。东汉末年曹操所撰《四时食制》说:“郫县子鱼,黄鳞,赤尾,出稻田。”[129]新津县、成都东汉墓出土的陶水田模型亦有稻田养鱼的反映。可见,至迟在东汉时期,四川地区稻田养鱼已经得到普及。

总之,秦汉时期,基本形成了以成都平原为核心的稻作农业区和以盆地中部丘陵低山为核心的旱地农业区,农、林、渔业全面得到发展。史家称:“土植五谷,牲具六畜。桑、蚕、麻贮、鱼……汉家食货,以为称首”[130];“民食稻鱼,亡凶年忧,俗不愁苦”[131];“蜀地沃野千里,土壤膏腴,果实所生,无谷而饱。女工之业,覆衣天下。名材竹干,器械之饶,不可胜用”。[132]东汉初,“蜀地之富已超过关中”[133],成为全国最重要的农业区,并且成为中央政府赈济灾荒、安抚难民以及征发军粮的首选农业区。《汉书》卷1《高帝纪》载:“高祖二年六月,关中大饥,米斛万钱,人相食,令民就食蜀汉”;卷6《武帝纪》载:“元鼎二年,山东被河灾,及岁不登数年,人或相食,方二、三千里……下巴蜀米以赈焉。”[134]这两条史料足以能够反映这一史实。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。