社会人,不可能皆是一加一大于二的协同组合,还可能是一加一小于二的组合,社会是具有内外二重性的人与人的关联存在。德国哲学家诺贝特斯·埃利亚斯(Elias Canetti)认为:“尽管所有这些社会过去和现在显而易见均是由无数的单个个人组成的,而不是由其他什么组成的,但这种结群共处从一种形式到另一种形式的变化,显然不是由哪个个人事先计划好的。…它的构造,它经历的巨大的历史演变显然并不取决于单个个人的意志”。[1]社会是个人意志无法完全左右的无数人的结合体。不过,无法左右,并不代表无法影响。

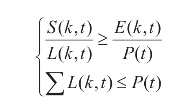

社会负担:各国社会,要永续发展,就业人口既要养得起自己,还得养得起非就业人口,而那些非就业人口包括老人、婴幼儿以及正在积累知识技能的学生、失业人口等,就业人口以分工的形式,彼此间接抚养。就业人口的生产供给规模与就业人口数量之比是劳动生产率。全部人口所需的支出量与人口量之比则可叫做需求支出率(含消费与投资)。那么,就会存在一个“人口公理”,这里考虑到共有k个行业,完整公理即是:

式中:S(k,t)表示t时刻第k个行业的实际供给量,L(k,t)表示t时刻第k个行业的就业人口量,E(k,t)表示t时刻人们对第k个行业产品的实际需求量,P(t)表示t时刻就业人口量与非就业人口量所构成的全部人口总量。若用经济货币来换算,劳动生产率就是就业人口的人均GDP,而人均需求支出率则是衡量全部人口中经济发展水平的人均GDP。显然:

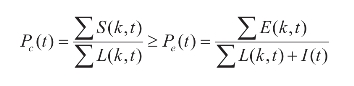

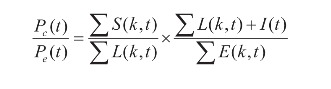

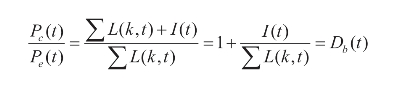

式中:Pc(t)表示t时刻就业人口的人均GDP,Pe(t)表示t时刻全部人口的人均GDP,I(t)表示非就业人口,这部分人口由就业人口来抚养,那么:

宏观层面的供需平衡,则要求生产供给、收入与需求支出完全相等,也就是:

Db(t)就是抚养负担系数,该系数反映了社会就业人口对全部社会人口的抚养关系,该系数越大,说明就业人口抚养的人数越多,该系数越小,说明就业人口抚养的人数越少。

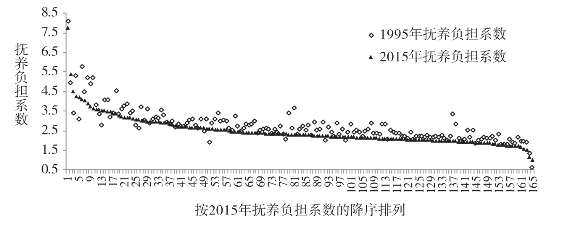

各国各地抚养负担系数的高低差距悬殊,近20年来,变化不大,见图1。巴勒斯坦的抚养负担系数在7.5以上,不得不靠国际援助,伊拉克和约旦均在4.0以上,也是失业严重的动荡地区。大多数国家的抚养负担系数在3.0与2.0之间,如印度2015年的抚养负担系数是2.7,土耳其是2.4,法国是2.5,美国是2.1,巴西也是2.1,德国与韩国是2.02和2.01,中国台湾的抚养负担系数是2.1,稍大于2。少数国家或地区的抚养负担系数低至2.0及以下,如英国是2,俄罗斯是1.99,加拿大是1.95,日本是1.9,新加坡是1.8,中国大陆是1.8,中国香港和中国澳门分别是1.95和1.7,缅甸低至1.02。从业人口既要抚养自己,也要扶养老人、小孩与失业人口,社会才能得以确立。

据此,不难理解,劳动生产率的高低与经济发展水平并无定势可言。劳动生产率高,经济发展水平不一定高;经济发展水平低,劳动生产率也不一定低。因为抚养负担系数会导致劳动生产率与经济发展水平错位,经济现象的差异化存在,离不开多向思维的定位。

图1 不同国家或地区的抚养负担系数

台湾数据源自《中国统计年鉴》,其余数据源自世界银行数据库[1]

无数的个人,在供需交织之间形成庞大的社会网络。社会的成功发展在起初的诸多情况下,正是从少数人那里萌芽后才发展起来。正如工业革命由许许多多的人一起推动,但是,工业机器的最初发明创造则是少数人完成的。所以,社会里,没有绝对渺小的个人,也没有绝对伟大的群体。社会不仅是实体上的集合,同时,也得是精神上的集合。实体壁垒和精神壁垒都是构成群体裂隙的原因。

适度角色及其流变:社会中,任何一个人都不得不扮演自己的角色。1966年,美国社会学家格哈德·以马内利·伦斯基(Gerhard Emmanuel Lenski)将历史时期的人类社会划分为:狩猎和采集社会、简单园耕社会、先进园耕社会、农业社会和工业社会,社会中人与人的不平等程度且具有先增大后缩小的趋势。[2]其划分依据,是由多数人从事的职业角色来决定。马克思根据所有制的形式,从劳动成果占有多少出发,阐述了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会。

社会角色,在不断进行着进化与退化。法国社会学家爱米尔·涂尔干(Emile Durkheim)说:“职业遗传也是十分常见的规则,即使法律并没有支持它,…要想劳动分工得到发展,人们必须成功摆脱遗传的束缚,进步到打碎种姓制度和阶级制度”。[3]职业遗传会带来利益固化,只有多样性的分散选择才能获得解放,世袭制则是职业遗传。

社会角色的流变,与科技水平一致,见表1。石器时代,集体协作劳动强化,依靠群体婚配以传承共同血统,通过默契协商来完成平均分配。畜牧农耕技术的掌握,定期放大了财富总量,金属手工业的兴起,拉大了等级私有制,集体协作受到挑战,以家族为新型聚焦,私权大于公权,等级尊卑明确,各自均能在相应层次找准行业门类,族内与族间婚配常以一夫多妻或一妻多夫的形式出现,出现雇佣、租用或强制义务赋役的制度要求。到了机械工业与农耕时代,公权逐渐超越私权,等级尊卑动摇,撼动了家族根基,对偶婚配成为主流常态,以公共法律法规契约来达成生产关系组合,日益强大的分红让利使生产关系变得更加牢靠且更有积极性。到了智能化时代,生产活动可进行标准化透明处理,增加值的多寡了然于众,智能机器取代过去的人力劳作,人们从劳动力中解放出来,开展标准化改革创新。并不是说,智能化时代再无劳动者,只是从过去的直接劳动转化为操控智能机器的代为劳动。

这些变化并不可怕,恰是社会的进步,先进社会理论的实际意义,并不是简简单单的社会秩序回归,而是要建立焕然一新的新秩序。突破利益固化的办法,莫过于让每个有益的行业都能平衡发展起来,人们也就不会争抢特定行业去埋头享用,行业间的无差别化平衡发展,带来职业境界的趋同,不会存在工作岗位的优劣。只要职业平等,劳动差异根本不会导致等级差别,充其量只会带来收入的细微有别。无论是哪种分工,不外乎是雇员、雇主以及政府这三类主角,个体户是既当雇主又作雇员。

表1 社会适度角色的主要流变特征(https://www.daowen.com)

增加值转移贡献:中国国民经济统计序列中的劳动者报酬,大体相当于联合国国民经济核算体系中的雇员报酬。雇员为了实现自己的需求而接受相应的契约工资待遇,雇主为了实现自身的需求而愿担风险付出相应的契约投资成本,政府营造安定的契约公共秩序。这样,雇主的投资与管理、雇员的知识技能以及政府的公共秩序维护共同协作到一起,完成了增加值的产生与分配。直接从事增加值产出活动的是雇员,增加值的转移贡献主要源自雇员,再转移贡献给雇主或政府。雇主、雇员和政府,在增加值的分配关系上,得看如何转移贡献。但雇主获取的增加值并非全部用于自己享用,既要向政府缴纳税费,又要为雇员适当嘉奖分红。为了测度生产劳动事件中增加值转移贡献的强弱,雇员的增加值转移贡献率可记作:

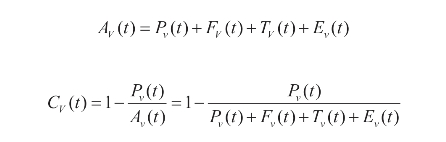

式中:Cv(t)表示雇员在t时刻的增加值转移贡献率;Pv(t)表示t时刻的劳动者全部报酬;Av(t)表示t时刻的全部增加值,即生产总值;Fv(t)、Tv(t)、Ev(t)分别表示资产折旧、生产税净额、营业盈余,当产品全部卖出变现时,营业盈余成了营业利润与生产补贴之和。当Cv(t)=0时,雇员带来的增加值转移贡献不存在,雇员并未给雇主带来好处。当Cv(t)<0时,表示雇员带来的增加值转移贡献为负值,雇员成为雇主的累赘。只有当Cv(t)>0时,雇主与政府才有机会获取雇员的增加值转移贡献。雇员、雇主和政府从雇员那里各自所获得的增加值转移贡献率之和是:

CP(t)、CE(t)、CT(t)分别表示雇员、雇主和政府各自获取的增加值份额。

1995年至2015年,各国劳动者的增加值转移贡献率变动不大,见图2。劳动者报酬偏低的,既有发展中国家,也有发达国家。墨西哥劳动者报酬所占份额均在30%以下,增加值转移贡献率在70%以上,爱尔兰、土耳其、印度、希腊、巴西等国劳动者报酬在40%以内,增加值转移贡献率在60%以上。劳动者的生产成果绝大多数已为雇主和政府消化吸收。中国大陆劳动者报酬份额约占52%,另一半为雇主和政府所得,南非与中国的数据接近。以色列、匈牙利、日本、俄罗斯、葡萄牙的增加值转移贡献率比中国稍低,在50%左右。加拿大、美国、英国、德国较接近,增加值转移贡献率在44%上下,法国约占42%,丹麦、冰岛、瑞士则低至40%以下。各国劳动者增加值转移贡献率差异显著,与经济发展水平并无必然联系,这与各国“经济蛋糕”的初次分配方式有关,如最低工资制、限薪制、税制等均会影响分配效果。

当只有雇主而无雇员时,劳动者报酬即归雇主。雇主招聘雇员,为了让雇员多劳多得,也会适当奖赏其业绩,并力求改进生产工艺,以降低成本,尽可能用更短的时间和更少的劳动力、更少的原材料,在更大的市场上,激活更强的消费需求,接受更多的转移贡献,于是,不得不将资本投入到研发创新、推销和售后服务上。当人们用动力机器来取代直接劳动力时,增加值转移贡献就首先从机器转移贡献给雇员,再由雇员转移贡献给雇主。当智能机器人完全取代雇员时,智能机器人就直接将增加值转移贡献给雇主,但雇主购买智能机器人的折旧费、运营费、维修费、监管费等则相当于是劳动者报酬。

增加值转移贡献不仅在劳动事件中产生,也会在不同时效、不同产业类型、不同空间上发生。例如,继承财富,并没有创造增加值,只是将前人的增加值通过时差转移过来。从产业结构来看,第一产业是初级产品,第二产业对第一产业成品进行加工制造,便是中端成品,第三产业为成品继续提供服务,则是高端成品。增加值从第一产业转移贡献给第二、第三产业,表现出来则是第一产业的增加值不及第二、第三产业发达。各产业内部,因生产环节差异,仍存在增加值从低端向高端的转移链。

图2 1995年与2015年不同国家或地区劳动者对增加值的转移贡献

注:印度与土耳其缺1995年数据,中国与印度数据源自本国国家统计局;其余国家数据来源经济合作与发展组织数据库[2]、联合国统计司[3]

增加值的转移贡献具有和谐的隐秘性,因为雇员无法准确把握雇主的预期增加值,再者,雇主的增加值并非源于一个雇员,每个雇员转移贡献的增加值可能远低于自己所得到的劳动报酬,但各雇员转移贡献的增加值总和,则会累积成庞大的数额。根据雇员劳动生产率差异,劳动报酬也能因人而异,即工资存在绩效异同,而不是一刀切。那么,老板开的工资待遇,既可能取决于利润最大化时的雇员边际产值,也可能不取决于利润最大化时的边际产值。

19世纪,马克思在《资本论》中提出剩余价值学说;近年来法国经济学家皮凯蒂认为存在资本收益一说,皮凯蒂认为随着收入阶层的提升,股息、利息、租金等资本收入越来越占主导地位,工资、奖金、养老金等劳动收入的地位逐步削弱。[4]这些纯粹都是增加值在时间错位或空间异位上的转移贡献。权力也可生钱,那依然是权力所带来的增加值转移贡献。

但是,不能将资本收入等同于增加值转移贡献,也不能将二者对立起来评价。以钱生钱是靠事先占有资本来优先占领生财之道。创业无门的劳动者为了让自己的增加值变现,就不能坐着死守,也要积极去完成契约应聘。当劳动力无法变现为增加值时,本就是负担拖累;当资本为了寻求预期中的更多资本而去投资时,这部分投资成本就相当于是接受增加值转移贡献的代价。

这么一来,在商品贸易中,无须绝对优势与比较优势,均可获利。因为增加值转移贡献可在任何双方发生,只要让其有发生的机会即可。贸易获利,一是通过贸易商品的生产活动来调配就业与收入;二是为政府财政收入的纳税作贡献;三是为企业盈利,成就更多的先富之人或文化品牌;四是个人、企业与政府在商务往来中的消费及相互学习,增加值转移贡献给科教等活动。经济发展水平与劳动者报酬难免存在异同:增加值转移贡献的差异,使得相同劳动价值的产品会有不同的市场价格,同样的饮料,在酒吧、在旅游区、星级酒店以及在超市促销、打折季节都会有不同的价位。这种价格差异,是增加值转移贡献的程度不同。那么,调控利润分配的办法,莫过于利润公决,让利润公之于众,分配取舍趋于公等,即终极分配法。若按等效劳动等量报酬计,行政级别、管理职级与技术职称,更应是精神荣誉的差别,而不是物质形式的薪金待遇的差距。

[1][德]诺贝特.埃利亚斯(翟二江、陆兴华译).个体的社会[M].南京:译林出版社,2003:3.

[2]Lenski, G, E. Power and Privilege:A Theory of Social Stratification [M]. London:The University of North Carolina Press, 1984:437.

[3]Durkheim, E(Translated by W. D. Halls). The Division of Labour in Society [M]. London:The Macmillan Press Ltd, 1994:249-252.

[4][法]托马斯.皮凯蒂(巴曙松、陈剑、余江等译).21世纪资本论[M].北京:中信出版社,2014:281.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。