供需平衡的驻足地,除去无人能及的地带或保护空间,主体空间是城镇与乡村。城镇包括市与镇,是非农业的集中从业之地,乡村是农林牧渔业的集中之地。乡村人口与城镇人口的流动,必有其驱动机制。美国历史学家霍华德·斯博德克(Howard Spodek)曾经谈涉,乡村无法给增长的人口提供充足就业,城市发挥着作用,让增加的人口能找到就业机会。[1]人口向城镇迁移,出现失业或就业危机,则是过度城镇化。反之,又造成过度乡村化。对于劳动力来说,没有什么比失业更可怕。

城镇与乡村的兴衰:城镇人口与乡村人口的形成和演变,大体经历了四个主要的阶段,见表1。人类正在向第四阶段交接过渡,主要处于第三阶段,即以机械化动力为主体的工业化时代。工业革命开端于18世纪60年代的英国,乡村人口向城镇大举迁移的城镇化过程也始于英国。以色列人口学专家多福·弗里德兰德(Dov Friedlander)根据英国历史上每十年一次的人口普查数据,得出1881年的英国城镇化率已达到52.7%。[2]人口城镇化率,用城镇人口占总人口的比重来衡量。占据主导地位的机械动力替换了过去的人力和牲畜力,英国总共用了1.2个世纪。美国在漫长的历史时期,处于原始土著居民的无城镇状态,城镇化水平长期为零,直至17世纪,移植殖民帝国的科技文化,才建起了城市,独立战争后,工业稳定发展,逐渐超越别国。1790年,美国城镇化率仅有5.1%,1920年,美国城镇人口比重已过半,占到51.2%。[3]美国差不多经历了1.3个世纪的工业化历程,才形成以机械动力为主体的生产方式。

中国的城市文明很早,但工业化肇始于19世纪60年代的洋务运动,直到2011年,城镇人口才超过乡村人口,城镇化水平为51.27%,经过将近1.5个世纪的工业化发展,途中又遭遇近半个世纪的民国军阀混战、抗日战争、国共内战、文革等几次较大的冲击。尽管各国在不同时期对城镇的定义有所差异,但是,依然可以看出,须耗用1个世纪以上的时间,才能让城镇人口占据优势。目前,中国大陆地区的城镇化率比全球平均水平稍高,相当于美国20世纪30年代的水平。城镇化导致乡村聚落减少,中国民政部统计,1996年全国有92.8万个群众自治村委会,2006年减少到61.6万个,2016年继续减少到55.9万个,城镇化率平均每增加一个百分点,大概淘汰1.37万个村落。

表1 基于不同科技水平的城乡发展主要阶段

以人力协作为主体的狩猎采集时代,以群体体力劳动为主,以大自然直接提供的产品为主旨,为了抵御季节性气候变化对食物源的影响,部落人群的整体迁徙性强,处于交通的开辟阶段。既无乡村,亦无城镇。可私有的财富太少,以解决温饱冷暖为主要目的,贫富差距无从说起。过低的劳动技能,只能协作劳动,才能创造共同的劳动成果。知识的累积增长,进入畜牧农耕时代,以就地竭力产出为主向,促成定居的聚落,地广人稀,择地而栖。手工生产工具的充裕与改良,集体协作渐衰,特别是锐利的金属工具出现,产出增加,人口增长,独立劳动的可能性也在增强,但彼此间的劳动生产率差别不大。多数居住在乡村,少数以手工业、商业、军政服务业为职业的居住在城镇,城乡生活质量差异小。但交通不便,乡村居民和城镇居民较为稳固,少有区域间、城乡间、国家间的人口迁移。出现躲避战争以及逃避自然灾害的情况,才会导致人口大迁移。

在人烟稀少且又缺乏固定资产投资渠道的手工业与畜牧农耕所致的商业时代,除了无形的技艺,最可靠的实体资产便是可持续使用的土地。但其劳动生产率普遍低,手工业和农业的劳动生产率相差不大。按人头将土地平分或是将土地集中起来规模化耕种,都不会造成劳动生产率的显著差距,不会因此而影响社会财富总量。在缺乏社会保障的时代,对于没有土地没有家产的无产者,干革命分田地意味着保障就业。占有土地的大小领主,其劳动生产率与没有土地的人们不相上下,生产季节的劳动力不足,不得不雇佣没有土地或少有土地的闲散劳动力,或是直接租佃。这种雇佣工资成本或租佃提成,必须低于土地产出。借用生产要素的劳动者,只能对劳动成果按契约提成。

此时,平分土地,是通往缩小贫富差距的最佳路径。可惜,靠土地农耕为主打财富的几千年里,却是分封制和土地兼并制。劳动生产率差别不大,要想富裕起来,单凭个人勤劳则难以实现,只能占有更多的劳力、土地等生产要素。还得标榜社会等级的应有差异,以便合理占有。富裕者广置田产和仆人,家族规模和宗法观念浓厚,等级制度森严,公共用地缺失,贫穷者生活水平低。

随着科技技术的发展以及生产工具的改良,进入以机械化动力为主体的工业化与农耕时代,劳动生产率大增。节余的劳动力,投入到新型劳动对象中,带来财富繁荣,生活质量空前提高,可给养的人口量剧增。此时,规模化土地有利于劳动生产率的充足发挥,按人头平分,则不利于劳动生产率的充分发挥。将零散的土地集中起来,高效劳作,即使财富总产出不变,劳动生产率却更高。再者,科技改良土壤,生产效率提高,财富总量又会增长。土地集中起来才能更加有利于发挥劳动生产率,意味着更多的人离开乡村并非坏事,进城的过程,即城镇化。

以机械动力为主体的劳动者在城镇,所需的服务随之多样化与专业化。少数以农林牧渔业为职业劳动对象的人口在乡村。乡村与城镇劳动对象所创造的财富均以家庭私有制为主体形态,公共服务及基础设施优先向人口高密度的城镇倾斜,乡村次之,城乡差距大。便捷的交通,使得生产要素及财富产品的流通规模和速度大增,常可见到区域间、城乡间、国家间的批量人口迁移。

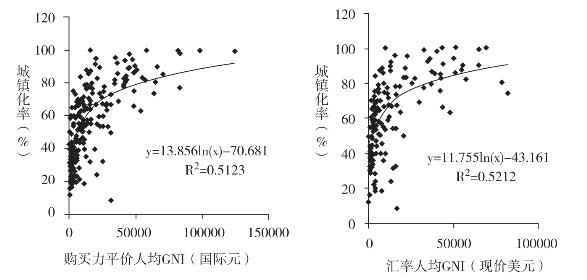

学界普遍认为城镇化过程具有S型生长曲线的特征;周一星教授在排除20个异常数据的国家后,筛选了1977年全球137个国家或地区,其城镇化率与国民经济具有显著的对数关系。[4]然而,大数据的整体规律,并不能覆盖小数据的个体规律,这种异常却是正常,所以:如图1所示,2015年,全球181个国家或地区的人口城镇化率与国民经济高低存在一定的对数关系,但解释能力并不强。例如,德国购买力平价人均GNI与汇率人均GNI分别是阿根廷的2.5倍和3.2倍,但德国城镇化率是75.3%,远低于阿根廷的91.75%;美国和英国的经济发展水平远高于巴西,但城镇化率低于巴西。特立尼达和多巴哥是拉丁美洲的高收入国家,其购买力平价人均GNI,按2011年不变价国际元计算,2015年是1960年的2.7倍,按2010年不变价美元汇率计算,则是3.5倍,但城镇化率从1960年的17.35%持续下降到2015年的8.44%,而2015年的总人口是1960年的1.6倍,这无非是乡村发展的好处。城乡人口的迁移,并非单一经济因素所致。西欧的摩纳哥、南欧的梵蒂冈、东南亚的新加坡、北美的开曼群岛等依城为国,城镇化率保持在100%。中国澳门与中国香港的城镇化率也达100%。

城镇和乡村,不是自然存在的,都是根据供需空间的契合,选址并打造出来的。人的供给与需求是多方面的,打造城镇的动机也是多方面的,如军事、政治、商业、资源、交通、生态、宗教等。供需途径越是单一,城镇职能就越简单,反之,则越繁多。任何城镇都不可能仅有唯一职能,必是多种职能的复合体。随着供给与需求焦点的转移而遭冷遇或受青睐,进而形成兴衰成败。因此,城乡规划是长久性工作,绝不会一蹴而就。

职能选址,职能所在地,根据有效需求规模与有效供给规模,不断发挥集聚与扩散作用。于是,有了成长起来的大中小城镇与乡村聚落。若要消除城乡差别,只能是在城镇里享有的职能服务,在乡村里也能等效享有,并不因此而影响生活质量。城乡差距可由交通和信息的发展来减少,交叉互补,各自换取所需。这样,乡村居民与城镇居民可按意愿相互转变,或作间歇性流动。无论人均耕地优劣程度,城镇化率都可能走高。要么耕地短缺,找准非农化出路;要么耕地充足,土地集聚起来高效耕种。印度是人口大国,其国土面积大约是中国的三分之一,养活的人口量却与中国比肩,与其在非农业下失业,不如从事有限的农业。城镇化要求农业供给与非农业供给互补。

图1 2015年不同国家或地区的人口城镇化率与人均GNI的对应关系

每个城镇都应保有载录历史节点的建筑街区,围绕城市的历史缩影,形成记忆街城。传统城乡体系多建立在静态稳固的实体基础上,交通和信息的发达。

兴衰极及其阶段过程:城镇到底该有多大,只要成长条件许可,一直发展下去也无妨。其实,农业和非农业都是既集中又分散,彼此穿插。城镇总被周围的农田或水域围合,城镇也包裹着不少村庄,城镇化地区并非行政辖区的全部地块。只是,农业的复垦率不及城镇的垂直容积率高,所以,城镇与乡村的最大差距在于密度经济,即单位面积的增加值。城镇的二、三产业结构便于构建立体化的高密度经济,以农林牧渔业为主的乡村,其密度经济就得大打折扣。

究竟是大城市好,还是小城镇好,还是乡村好,实无定论。规模越大,并非意味着服务功能越高级,规模越小,也并非意味着服务功能越低劣。通常则是,城镇规模越大,服务功能越多样化。当乡村、集镇、城镇和小城市以及大中以上城市的分工协作关系明确时,可算得上人群、乡村群、城镇群或城市群。“群”不仅是空间距离上的衔接体,更是精神距离上的融合体,三个以上的同类构成一群,三个以上的群则可成为共同体。

城镇持续的发展壮大,一旦容载负荷受限,则不得不向外扩散,供需辐射会渐次向外分生出净流入地,形成新中心,新中心又成了净流入地。该阶段的企业产生连锁店或分公司;村落分生村庄;城镇产生新的集镇或小城镇;大中以上城市催生其他中心城市,或形成空间一体化续接的城市群;区域会萌生新区……

随着质量追求的上升,挖取供给与需求的方式增多。当供给地的量和质不济时,需求得不到更好满足,一旦超过极限忍耐,会外出寻找更好的替代。原中心变成停滞节点或净流出节点,进入停滞或衰退阶段。例如形成于19世纪中期的德国鲁尔工业区,到了20世纪50年代出现衰落,后经产业结构调整,才又重振发展。

如果一直处于常态,就没有什么兴衰,只是始终如一。然而,某些增长较领先,便是20世纪50年代法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perrour)提出的增长极。与之相反,增长不起来,反倒衰退,某些早先拉动衰退的要素,便是这里要谈的衰败极。所谓衰败极,是指衰败起初并非全面爆发,是从要害开始,如龙头企业、关键之人、支撑技术、重点资源等的颓废。着力点破损,围绕这些运转的相关环节随之衰败,由点影响线,再由线扯到面。互补性与相关性越强,那么,一荣共荣、一败俱败的现象则愈发显著。

日本夕张市,从19世纪末发现煤源并开采煤炭后,该地从村落演变为城市,1920年,该地有5.1万人,1960年增长到116.9万人,1990年煤炭采完封山,此后人口不断减少,2015年已不足万人。这便是因煤矿资源而兴又因煤矿资源而衰的资源型城市,煤矿不在,昔日的增长反倒成了衰败,无法就业的人们四散而去。实体经济如此,符号经济概莫能外。金融危机的爆发,最初并非四面开花,而是从某个支撑点开始,逐步扩散到与其相关的各地,乃至世界各城。无独有偶,委内瑞拉依靠丰富的石油资源,一度成为拉美地区的富裕国家。但是,农业与轻工业无法自足,绝大多数粮食与日用品都依赖进口。依靠石油出口换取所需的进口物品,当原油价格暴跌或因产能过剩而致出口受限时,石油经济就成了国民经济的衰退点。1997年、2014年国际油价暴跌,都让委内瑞拉的经济遭受重创。(www.daowen.com)

稳健的世界经济强国,绝不是经济结构单极冒进,须是农业、工业与服务业共进。应在衣食住行卫教等必需品产业的自足基础上,才能做到经济稳进,以图高质量发展。基本生产与生活的自给自足是经济保障,进出口贸易则用于提升装备与改善质量。否则,就是残缺经济,而不是稳进的自立经济。

区域贸易与供需平衡:无论城镇或乡村,乃至一国一地,其兴衰关联,如同生物的分门别类,绝不能说同门大类的生物与其同种小类的生物有着支配与被支配的网络关系,而是根据食物链、生长链等内在作用才能串联起来。否则,只是名义上的关联。绝对自供自需的区域,也就没有区域间的经济网络。但是,各国各地皆无法做到全方面各层次的自给自足,少不了对外贸易来达成更高质量的供需平衡。从空间界限来论供需平衡,即:

区域内有效供给(t)+进口有效供给(t)=区域内有效需求(t)+出口有效需求t)

区域内有效供给(t)-区域内有效需求(t)=区域内供需盈余(t)

区域内供需盈余(t)=出口有效需求(t)-进口有效供给(t)=净出口(t)

贸易顺差是净出口盈余,运用这些盈余的外汇兑换成想要的各国货币,即可自由购买各国产品。但是,净出口并不能全面反映自供自需的情况,进出口总额才可有效为之。进出口贸易额占GDP的比重,与经济水平或经济规模,无必然关联。伊拉克因海湾战争而受国际制裁,1995年的贸易额近乎为零,随着制裁解除,2015年贸易额占到GDP的76%。2015年,美国贸易额占GDP比重是28%,自给自足的实力雄厚。贸易逆差正是自己供给与自己需求的失衡缺口,要么缩减需求,要么增强供给实力。2015年,中国大陆、巴基斯坦和巴西各自为40.46%、27.6%和26.96%。澳大利亚与印度比中国大陆稍高,分别为41.01%和42.22%。日本贸易额占GDP的比重低于中国,是35.59%。英国、意大利、法国、加拿大、墨西哥、韩国和德国等均超过50%。自给自足水平较低的国家,如泰国、马来西亚等均超过了100%,新加坡则在330%以上,中国香港则占389%。富裕的卢森堡,依靠国际投资基金开展经济转型,2015年贸易额占GDP的420%,外贸依存度极强。

但是,无论如何,要想一国一地或一城一村的消费品与投资品供应到世界各地,目前还做不到。1982年,美国区域规划专家约翰·弗里德曼(John Friedmann)和戈兹·沃尔夫(Goetz Wolf)认为世界城市是系统整合中的少数顶点,是世界经济的生产活动和市场组织的控制工具,是全球经济的控制中心。[6]英国科学院院士彼得·詹姆斯·泰勒(Peter James Taylor)等人从生产性服务行业来解答世界城市的内涵,认为主要的全球服务企业部门贯穿世界的诸多城市,提供无缝服务,创造了全球服务中心网络。[7]然而,任何著名城市的衰败,永远不可能使全人类衰败。因为劳动人民都有自给的能动性,只要劳动者、劳动对象和中介工具尚存即成。世界各地,并非一定消费某个著名城市提供的产品或服务,哪怕是主流媒介主推讲的品牌。每个国家都是世界性的,空间位置和时间距离决定主权唯一。每个民族也是世界性的,文化背景和文化现状都是唯一。每个人仍是世界性的,本质身份和生命尺度唯一。这种世界性,是在回答异同性。

1990年,美国战略管理学家迈克尔·波特(Michael Eugene Porter)注意到,意大利鞋业集群提供了国际竞争力的生动例证,系列相互关联的行业,一组紧密联系、相互支撑的产业如何创造着竞争优势。[8]但是,集群现象无法做到密度无限上扬,拥挤到一定时候,适得其反的溢出现象就会发生。早在1943年,美国建筑师戈特利布·沙里宁(Gottlieb Eliel Saarinen)指出:“城市衰败的主要原因之一,显然在于城市中那种日益严重的混乱拥挤的状态,因为在拥挤的城市中,有各种互不相关的不同活动,彼此干扰,造成骚乱”。[9]提出了有机疏散理论。

现实中的群聚与分散,该如何把控才算到位,则有单中心、双中心或多中心结构的争论。以美国政治经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)为理论代表的多中心,意味着许多决策中心彼此独立,会纳入竞争关系,订立契约及合作事宜或有求于中枢机制来解决冲突,大都市的不同政治辖区通过连贯一致的方式和可预测的交互行为来发挥作用。[10]可是,中心数量的多寡与层级的多少,皆不能说明关键问题。

所谓的中心,无非是相对周围同类属性质而言,存在量多量少以及质的差异,在量多与量少的比较中,多者为中心。从人类的存在来说,地球是太阳系的中心,乃至是宇宙的中心。但是,从热源层面来看,太阳是太阳系的中心。从空间实体来看,国家有政治中心、军事中心、经济中心、度假中心等;城市有行政中心、商业中心、供水中心、污水处理中心、交通中心、高等教育中心、中小学教育中心等;街道有居住中心、市场中心、环卫中心、存取款中心等。从职业结构来看,各地都有各类焦点人物;企业有不同部门构成的功能中心;部门有骨干力量;家庭有核心角色。

忽视了各种属性质分开设置的异同思维,会导致疏散的操作性不强,且群聚的把握度又不够。

区域协调发展战略,使得中国的经济中心越来越多,上海、北京与香港等地GDP占中国整个大陆地区GDP的百分比分别从1990年的4.21%、2.83%和20.8%变动到2015年的3.66%、3.34%、2.81%。2015年,美国纽约市、英国大伦敦及日本东京都的GDP各自占本国经济总量的4.88%、18.79%和21.14%。

需求频次较少的产品只能向上聚集到一定规模才能停驻,逐级归并,积少成多。具体地说,集镇由多个乡村范围的供给与需求续接而成;城镇、小城市由多个集镇范围的供给与需求续接而成;大中城市由多个城镇、小城市范围的供给与需求续接而成。各地的本土文化和自然条件有限,当两个区域的供给与需求互补时,远交近离,由此而成。

[1]Spodek, H. Studying the History of Urbanization in India [J]. Journal of Urban History, 1980, 6(3):251-295.

[2]Friedlander, D. The Spread of Urbanization in England and Wales, 1851-1951 [J]. Population Studies, 1970, 24(3):423-443.

[3]U. S. Census Bureau. 1990 Census of Population and Housing Population and Housing Unit Counts(CPH-2-1)[J/OL]. Washington, DC., 1993-08-20:5.(http://www.census.gov/prod/cen1990/cph2/cph-2-1-1.pdf)

[4]Zhou, Y, X. On the Relationship between Urbanization and Gross National Productn [J]. Chinese Sociology & Anthropology, 1988, 21(2):3-16.

[5]Perroux, F. Economic Space:Theory and Applications [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1950, 64(1):89-104.

[6]Friedmann, J;Wolff, G. World city formation:an agenda for research and action [J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1982, 6(3):309-343.

[7]Taylor, P, J;Walker, R, F. World Cities:A First Multivariate Analysis of their Service Complexes [J]. Urban Studies, 2001, 38(1):23-47.

[8]Porter, M, E. The Competitive Advantage of Nations [J]. Harvard Business Review, 1990, 68(2):73-93.

[9][美]伊利尔.沙里宁(顾启源译).城市:它的发展、衰败与未来[M].北京:中国建筑工业出版社,1986:121.

[10]Ostrom, V., Tiebout, C., Warren, R. The Organization of Government in Metropolitan Areas:A Theoretical Inquiry [J]. American Political Science Review, 1961, 55(4):831-842.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。