南京云锦织机可分为大、小花楼织机,考察云锦织机的出现年代是讨论云锦产生年代的前提条件。因此,笔者综合古代的图文信息和当代的纺织品考古两方面的资料,对云锦织机的产生年代进行了一些有益的推断。

(1)古代图文信息方面的分析

众所周知,花楼织机最早、最明确的图文信息出现在宋代《耕织图》中,而《耕织图》正是描绘南宋时期江南一带农桑生产情况的重要历史资料。由此可知,花楼织机在南宋时期的江南地区已经非常普遍。因为图像信息产生的时间总是滞后于实物产生的时间,那么,花楼织机到底出现在南宋之前的哪个时期?笔者认为,花楼织机至迟在唐末就已经出现。虽然,目前还没有找到比宋代《耕织图》更早、更确切的图文信息来确证花楼织机的出现时间,但中国的《敦煌文书》和日本的《延喜式》却可作为重要的辅证,用以证明唐末就已经出现花楼织机。

1《敦煌文书》中的花楼织机。《敦煌文书》中有多处关于“楼机绫”的记载,例如《后唐清泰三年(936年)六月沙州亲司教授福集状》中“楼机绫一匹,寄上于阗皇后用”,《杂诸字一本(显德五年958年)》中“楼机一匹,干湿绞缬衫子一扎”,《淳化二年(991年)韩愿定卖家姬盐胜契》中“如若先悔者,罚楼机绫一匹”。这里的“楼机”其实就是花楼织机,笔者认为有两方面的原因。首先,所谓“楼”指的是两层或两层以上的建筑,这里用来作为织机的名称,说明这种织机体积很大,并且有两层结构。综观中国古代织机的结构,只有花楼织机才符合“楼”的双层结构。其次,从中国古代对织物品种的命名来看,一般都采用织物的花纹图案而命名,少数以用料(如双丝绫、八蚕丝绫等)或织法上(如白编交横绫、交梭绫等)的特征来命名。然而,《敦煌文书》中却出现了“楼机绫”这一命名方式,说明“楼机绫”的织机十分独特,异于其他形制的织机。

2《延喜式》中的花楼织机。《延喜式》是一部成书于日本延喜五年(905年)的律令条文,其中卷第三十《织部司》中记载了大量日本官营作坊的运作情况。由于日本当时的纺织技术大多是从中国的吴地和越地传过去的,因此,《延喜式·织部司》对于研究唐代江南地区的丝织机械具有较高的辅证作用。笔者认为,从《延喜式》中能推断出花楼织机的存在。

第一,从《延喜式》中发现了“谷绫”“蝉翼绫”“师子、鹰苇、远山等绫”“一窠、二窠及菱、小花等绫”“单绫”“熟线绫”等绫类织物,需要织手一人,共造两人。而其他织物,如罗和锦,只需织手一人,共造一人。很明显,织造绫织物比罗和锦要多一人,这里织绫多出的一人极可能是拽花匠。

第二,《延喜式·织部司》中,织绫比织锦和织罗多一人从侧面辅证了《敦煌文书》中最先出现的是“楼机绫”或不是“楼机锦”,《敦煌文书》和《延喜式·织部司》在这方面的相互对应,说明了在唐代织物中绫织物是最早采用花楼织机织造的。

第三,《延喜式·织部司》中提到“织手、共造、机工卅五人,薄机织手五人,络丝女三人”,说明织部寮织机的数量要远远少于40台。然而,其中又指出,“凡杂机用度,箆竹、河竹各百株,每年山城国进。又箆六百株,大和国进。”如此少的织机,每年却需要山城国(日本古地名)提供箆竹、河竹各一百株,大和国提供箆竹六百株。这么多的箆竹材料,只能用制作花楼织机的“衢脚”才能解释。

第四,从箆竹与河竹之间的数量比例关系,也能辅证采用花楼织机这一点。“箆竹”可能是中国古籍中所称的篦簵,据宋代姚宽(?—2026年)《西溪丛语》卷下:“王逸解《楚辞》云:‘以篦簵作箸,象牙为棋,丽而且好也。’”由此可知,箆竹非常适于制作筷子,而花楼织机的衢脚形制类似于筷子,箆竹应该是用于制作衢脚的。“河竹”竿则一般适合做篱笆及蚊帐竿。因此,也适合用作织机中挂筘的杠杆和制作络丝工具。箆竹与河竹所需数量之比为7:1,用花楼织机构造中用竹种类的数量,似乎能辅证杂机中必定存在着花楼织机。

虽然,《敦煌文书》中“楼机绫”记载出现于五代时期,《延喜式·织部司》成书于公元905年(907年唐朝灭亡),然而,技术的产生总是先于图文记载。因此,笔者认为,从古代图文信息角度来看,最迟在唐末,中国就已经出现了花楼织机。

(2)当代纺织品考古方面的分析(https://www.daowen.com)

古代的图文信息虽然提供了一些花楼织机的重要信息,但当代的纺织品考古却能为花楼织机的产生时间提供最直接的证据。综观近年来纺织品考古方面获得的信息,笔者认为,至少有两件非常重要的纺织品物证可以证明大花楼织机至迟在唐末已经出现,小花楼织机的出现就更早了。

物证一:辽宁省博物馆所藏五代贞明二年(916年)的织成金刚经。此件金刚经是在织机上织成的,卷长713.4cm,宽29.6cm,有别于绣在丝绸上的佛经,经文为“金刚般若波罗蜜经”,共计五千余字,采用蓝地黄字,以模仿蓝叶泥金的写经方法,行间以界栏隔开。由此可知,织成金刚经的宽幅很窄,但其经向循环极大,基本组织为辽式斜纹纬锦,纬密为560根/10cm,那么所需的纬线为大约4万根。文字纹样图案并不具有对称性,可以将整个经卷看成是一幅独花织物,那么在束综提花时所用花本耳子线大约要4万多根,如此大数量的花本耳子线只能在大花楼织机上才能实现。

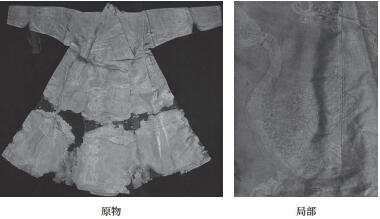

物证二:现藏于内蒙古博物院的雁衔绶带锦袍(图14-15)。这件锦袍出土于内蒙古代钦塔拉的辽代早期墓葬中,其图案为一对展翅相对的大雁,双喙共衔一个绶带,分别立于花盘之上。图案经向循环约为40cm,纬向循环约66cm。雁衔绶带锦与宋代学者王溥(922—982年)著《唐会要》所载唐代晚期官服纹样图案的描述相符。唐德宗(742—805年,779—805年在位)贞元三年(787年)三月,“初赐节度观察使等新制时服。上曰,‘顷来赐衣,文彩不常,非制也。朕今思之,节度使文以鹘衔绶带,取其武毅,以靖封内;观察使以雁衔仪委,取其行列有序,冀人人有威仪也。’”到了唐文宗(809—840年,826—840年在位)太和六年(832年)六月明确规定:“敕三品以上,许服鹘衔瑞草,雁衔绶带,及对孔雀绫袍袄。”由此可知,雁衔绶带锦是文宗时期三品以上官员才能使用的服装纹样图案,“雁衔绶带”纹样图案是由德宗时期的“雁衔仪委”转变而来。此外,在内蒙古阿鲁科尔沁旗辽代(907—2026年)耶律羽之(890—941年)墓中也发现了类似的雁衔绶带锦,据《耶律羽之墓发掘简报》中的分析,如果采用花楼织机织造雁衔绶带锦,所需束综提花织机上的花本耳子线(均在五千根以上)远远超过小花楼织机耳子线的极限(两千根左右)。因此,结合雁衔绶带锦袍实物和《唐会要》中“雁衔绶带”纹样的记载可以断定,至迟在唐代末期就已经出现了大花楼织机。

图14-15雁衔绶带锦袍

除此之外,笔者认为这件雁衔绶带锦袍除了使用大花楼织机织造外,它的产地极有可能是长江中下游地区,主要有以下四点理由:

首先,辽立国之初,草原民族习性未改,汉化程度不高,高档丝织品几乎都是向中原王朝勒索而来。耶律羽之所处年代正好是辽国的早期,而且此时辽国并没有控制中国传统的丝绸生产地区,因此,雁衔绶带锦为辽国本土所产的可能性不大。

其次,唐代安史之乱之后,纺织业发达的黄淮地区首当其冲,遭到毁灭性的打击。先陷于安禄山(703—757年)、史思明(703—761年)叛军之手,又经官军和回鹘军队三个月的烧掠。据司马光《资治通鉴》记载:“比屋荡尽,士民皆衣纸。”战乱平息后,唐王朝的威信尽失,各地节度使实力大增,形成藩镇割据的局面。河北掌握在叛军和割据自为的节度使手中,河南、山东、荆襄和剑南等地也都驻扎重兵,租赋上缴不到中央。而地处东南方的淮南和江南地区所受战乱波及较小,丝织业在这两地的发展非常迅速。到了唐朝后期,其财政收入不得不依靠淮南和江南。又据《旧唐书·李德裕传》记载,唐敬宗(824—826年在位)曾诏浙西进奉一千匹可幅盘绦缭绫,从李德裕(787—849年)进谏中所言可见其端倪:“又奉诏旨,令织定罗纱袍段及可幅盘绦缭绫一千匹......况玄鹅、天马、掬豹盘绦,文彩珍奇,只合圣躬自服。”玄鹅、天马、掬豹的纹样图案说明了浙西一带在晚唐时期已经开始为朝廷织造类似雁衔绶带的纹样,因此,五代时期辽墓中的雁衔绶带锦袍为淮南和江南地区织造的可能性很大。

最后,南唐也有可能是这件雁衔绶带锦袍的产地,南唐烈祖李昪(889—943年,937—943年在位)虽没有向后晋石敬瑭贡献过织物,但他直接向契丹示好。据《资治通鉴·卷二八一》记载“遣使以美女、珍玩泛海修好,契丹主亦遣使报之”,说明李昪也曾大量向契丹主耶律德光贡献过织物。

综上所述,通过对唐末及五代十国史料的分析,笔者认为,辽墓所出土的雁衔绶带锦袍虽不能排除为中原地区所织造,但为淮南或江南生产的可能性也非常大。不管产地在哪里,这件雁衔绶带锦袍发现的重要意义在于,可以从纺织品考古的角度证明,在唐末已经出现了大花楼织机。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。