共同富裕问题不能简单地等同于分配问题,分配只是一个结果,共同富裕实现的程度,会呈现在分配的差距上、结构上。如果过度强调分配,通过调高、扩中、补低来缩小贫富差距,可能短期内会有一定效果,长期来看不可能真正地促进共同富裕,甚至会带来严重的副作用,不利于财政可持续,会存在落入“福利陷阱”的风险[34]。比如,政府在促进共同富裕过程中制定的制度、政策有可能削弱社会主体的自己所得与自己努力、贡献和冒险精神的关联性,从而使第一类分配预期向第二类、第三类分配预期转化,弱化勤劳创新致富的积极性和社会发展的动力。

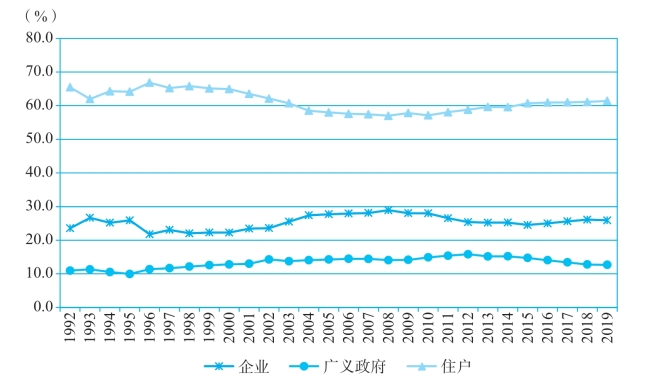

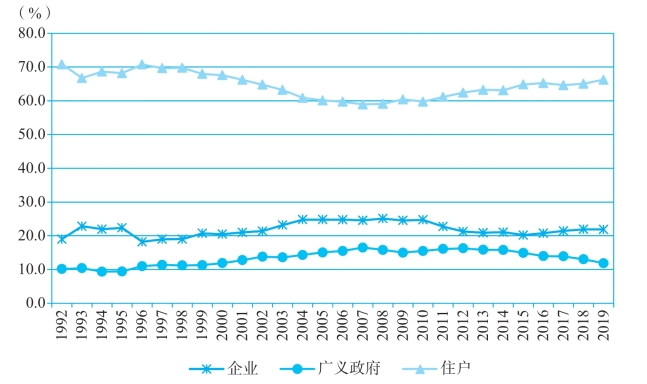

通常意义上谈政府的再分配政策,主要有三类政策工具:转移支付、税收、社会保险。转移支付旨在补低兜底,税收旨在调高削峰,前两个政策是社会上提到最多的分配政策,社会保险则是以政府主导方式实现社会“互济”,在参保者之间分摊风险和对冲个人风险。三者同时发挥作用,分配差距自然就会缩小。但从收入的宏观结构看,这种分配调节的作用是有限的,2020年住户收入在初次分配中占比为61.4%,经过再分配调节上升到66.2%,上升了4.8个百分点,4个百分点来自企业部门,0.8个百分点来自政府。为何我们说不能主要依赖税收和转移支付来缩小贫富差距?首先,税收的调节作用有限。例如,目前个税占国家财政收入的7.5%,缴纳个税的劳动者占全社会劳动者比例仅在10%左右,短期内指望个税解决收入差距,那是“小马拉大车”。对资本收入,譬如说购买国库券、购买国债的利息所得,一直都是免征所得税的。过去是因为要鼓励大家去购买,而现在没必要再鼓励。当前购买地方政府债券的收益所得,如果一直持有到期也是免所得税的。2020年全国政府债务利息支出已经超过1.5万亿元了,这意味着有1.5万亿元的资本所得是免税的。这表面看来是税制的不足,实质是公共选择的结果。从国外的情况观察,即使税收的调节作用很强,但也遏制不了长期趋势上贫富差距的扩大。其次,对政府转移支付的依赖程度急剧上升,危及国家财政的可持续。如2021年中央财政对地方财政的转移支付预算已经达到8.33万亿元,这其中相当一部分是用于对农户、贫困家庭的各种转移性支出。中央对地方的转移支付、政府对居民的转移性支出每年都在扩大,保持持续上升趋势。若以这种方式去促进区域间的共同富裕,可能就会陷入严重的财政危机。最后,社会保险虽然具有互济性,但毕竟不是单向度的当期再分配,局限于参与者及其缴费,其对冲个人风险的作用也是有条件的。社会保险具有兜底的作用,难以从根本上缩小贫富差距。

图1-8 企业、广义政府与住户部门初次分配总收入比重结构

数据来源:国家统计局:《中国统计年鉴2021》,中国统计出版社2021年版。

图1-9 企业、广义政府与住户部门调整后可支配总收入比重结构(www.daowen.com)

数据来源:国家统计局:《中国统计年鉴2021》,中国统计出版社2021年版。

除了上述三类政策工具,政府还有一类政策工具,就是公共消费支出,如公共卫生、医疗服务、义务教育、保障房、养老服务等,即提供公共消费。公共消费对社会贫富差距的缩小,落实分配正义,促进社会公平,实现社会主义的本质要求,实现共同富裕具有不可替代的作用[35]。公共消费不显现为社会个体可支配收入的增加,在收入分配结构中无法体现,但公共消费可以带动居民私人消费,成为居民消费的重要组成部分。居民消费由两部分构成:私人消费和公共消费。公共消费不通过居民消费支出来体现,而是反映为政府支出。公共消费具有双重作用:一是弥补和促进私人消费,提升居民当期消费水平;二是促进人力资本积累及其差距的缩小,提升国民能力,所以公共消费兼具短期和长期功效。上述四类政策工具对共同富裕的影响机理是各不相同的,对上述“分配预期”的影响也不一样。现代国家都是四者并用,形成不同的组合。有的偏重于税收、有的偏重于转移支付、有的偏重于公共消费,不同的组合有不同的影响,尤其对分配预期的影响不同。不同组合与所匹配的财政规模也不同,从而政策力度大小也不同,这对分配预期的影响也不同。自由市场经济国家,其力度较小,财政规模相对小,反映在财政收入(或财政支出)占其GDP比重上也相对较低,也有的用“宏观税负”这个概念来表达。而社会市场经济国家,其力度较大,财政规模占其GDP比重较高。前者的典型是美国,后者的典型是欧洲,尤其是北欧国家。北欧国家的财政规模占其GDP比重达到50%,是世界上最高的,建立了所谓的“高税收—高福利”模式。毫无疑问,财政规模占比大的国家,其再分配的力度相应很大,其提供的公共消费也是全方位的,当期反映出的基尼系数较小,公共消费在居民消费中的占比较高。但公共消费一旦只是作为福利被过度提供,就难以激发社会活力而演变为“福利陷阱”。这已经拖住了一些发达国家继续发展的步伐。好在已经是发达国家,还能支撑一段时间,但未来的可持续风险将逐渐凸显。过度的福利和慷慨的保障已使福利国家不堪重负,老龄化的加剧更使财政风险日益显现,债务货币化正使福利国家亦步亦趋走向债务国家[36]。对比我国,人均GDP只有发达国家的1/5,一旦落入“福利陷阱”,中国成为现代化强国的梦想恐怕就难以实现。

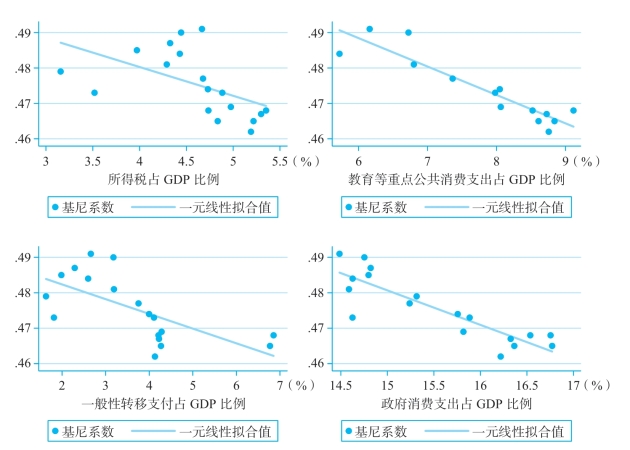

如果我们用所得税(个人所得税和企业所得税)、一般性转移支付、政府消费支出,以及教育等重点公共消费支出占GDP比例作为横轴,纵轴是全国居民收入的基尼系数。鉴于数据可得性,我们使用2003—2020年数据,不难发现(图1-10)所得税和一般性转移支付具有调节当期收入差距的作用,相比之下,政府消费支出和教育等重点公共消费支出的促进作用更为明显,斜率稍显陡峭,这在一定程度上佐证了我们的看法:公共消费对收入差距的调节作用大于税收的当期调节作用。

图1-10 所得税、一般性转移支付、政府消费支出以及教育等重点公共消费支出[37]占GDP比例与基尼系数的相关图

数据来源:统计局、财政部网站。

因此,财政促进共同富裕,应该主要依靠公共消费。税收功能是公平征税,而不是调节差距。公共消费可促进人力资本积累及其差距的缩小,即缩小能力差距,促进国民能力普遍提升,对扩大中等收入群体、缩小贫富差距的作用是最大的,且具有长期效果。公共消费要靠税收来支撑,从这一意义上看,税收筹集收入的功能比调节收入的功能更重要。从这个角度来看,政府再分配的预期需要淡化,也就是说,做大蛋糕是首要的,然后才是分蛋糕。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。