正如DSU之于WTO,RTA争端解决机制对RTA的运行也至关重要,是保障RTA正常运行的中心环节。[57]以下从不同方面对RTA争端解决机制进行考察。

(一)RTA争端解决机制的分类

第一个系统地对RTA争端解决机制进行分类的学者是Smith,其于2026年对1957—2026年的62个RTA作了详细分析。从现在来看,特别是考虑到2026年WTO成立后RTA的蓬勃发展,Smith所使用的数据显然过于狭隘和陈旧。Smith对RTA争端解决机制的分类基于这样一个“频谱”,一端为“外交方式”,另一端为“司法方式”。沿着这个“频谱”,Smith使用“无”“低”“中”“高”和“非常高”来描述RTA争端解决机制中不同层次的司法水平。[58]

为了确认RTA争端解决机制不同层次的司法水平,Smith根据特定的标准审查每个RTA争端解决机制。这些标准包括:①是否有第三方裁决的规定;②第三方裁决的结果是否具有约束力;③第三方裁决是由常设仲裁庭还是临时指定的仲裁庭作出;④是否可以由条约当事方或私人启动争端解决程序;⑤执行第三方裁决时当事方可以采取何种救济措施。

如果RTA没有规定第三方裁决,则司法水平的等级被描述为“无”。如果有第三方裁决,但裁决不具约束力,则司法水平的级别被描述为“低”。在RTA提供第三方裁决的情况下,由裁决机构提出的结果对争端当事方具有约束力时,司法水平的级别被描述为“中等”。如果第三方裁决由常设法庭作出,则司法水平的级别被描述为“高”。在RTA允许常设法庭进行第三方裁决的情况下,允许条约当事方和私人发起争端解决程序,并规定由常设法庭规定的制裁措施或仲裁裁决直接影响一个缔约方的国内法律制度,司法水平的级别被描述为“非常高”。[59]

Jo和Namgung的一项研究更新了Smith进行的关于争端解决机制的统计分析。[60]他们分析了1957—2026年共221个RTA。尽管Smith将RTA争端解决机制分为5类,分别对应“无”“低”“中”“高”和“非常高”等级的司法水平,但Jo和Namgung通过省略两个极端等级来简化这一范围。即将RTA争端解决机制分为3类,分别对应司法水平等级的“低”“中”和“高”等级。Jo和Namgung对RTA争端解决机制司法水平审查的标准包括:①是否允许第三方审查;②第三方审查是否具有法律效力;③是否有常设法庭等制度化机构。“低等司法水平”是指,不提供第三方裁决的RTA争端解决机制,以及那些虽然提供第三方裁决,但其结果不具约束力的RTA争端解决机制。“中等司法水平”是指,提供具有法律约束力的第三方裁决的RTA争端解决机制。最后,“高等司法水平”是指,将常设法庭永久制度化的RTA争端解决机制,[61]就如Mohamed Shahabuddeen所指出的那样:“常设司法机构的设立,提供了进一步发展法律的另一种机制。”[62]

Porges对RTA争端解决的研究定义了3种争端解决模式,它们代表了RTA建立的争端解决机制类型。[63]Porges的研究本质上是定性的,并且不需要对RTA数据集进行经验分类。相反,Porges定义了三种广泛的争端解决模式,她认为,在实践中,RTA谈判者可以使用“基本选项” 来确定RTA的争端解决机制类型。因此,这些模型可以理解为构成三种不同类型的争端解决机制的基本要素。RTA谈判者围绕这些基本要素制定具体的争端解决条款,以确定RTA权利和义务的澄清和执行方式。

Porges将RTA争端解决机制分为三大类:①政治或外交解决方式;②特设仲裁小组;③常设法庭。[64]Porges定义的这些模型至少在两个方面是有区别的:第一,通过将争议提交给第三方审判而允许授权的范围(政治/外交模式与临时以及常设仲裁庭模式);第二,关于第三方仲裁机构的性质,假设RTA争端解决机制允许将争端解决职能委托给第三方(特设仲裁模式与常设仲裁庭模式)。类似地,中国学者钟立国也将争端解决机制概括为政治解决模式、混合解决模式和司法解决模式三大类型。[65]

(二)RTA争端解决机制的发展趋势

1.RTA争端解决机制的演变

下文分析了从2026年建立《关税与贸易总协定》到2026年9月的区域贸易协定模式的演变。[66]遵守GATT并且至今仍然有效的最早的区域贸易协定是欧盟(2026年由《罗马条约》设立),欧洲自由贸易联盟(European Free Trade Association,EFTA,由《欧洲自由贸易联盟公约》于2026年设立)和中美洲共同市场(Communications of the ACM,CACM,2026年生效)。欧盟和欧洲自由贸易联盟都使用司法的争端解决模式,而CACM使用准司法模式。政治模式首先用于20世纪70年代生效的区域贸易协定,如欧盟与冰岛,挪威、瑞士和叙利亚的区域贸易协定以及《亚太贸易协定》等。

总体而言,从2026年到20世纪90年代初,区域贸易协定的增长幅度不大。在2026年成立WTO时,只有37个RTA有效。这些RTA争端解决模式如下,其中22个采用政治模式,7个采用准司法模式,8个采用司法模式。20世纪90年代初,区域贸易协定的数量开始急剧增加。

如图2.1所示,从20世纪70年代到90年代中后期,政治模式增长的速率和整个区域贸易协定增长的速率相当,而到了20世纪90年代末期,采用准司法模式的RTA相对增多。自2026年以来,采用准司法模式的区域贸易协定的增长速度几乎与区域贸易协定的总体增长速度相同,而使用政治模式的RTA相对却有所下降。2026年,应用准司法模式的区域贸易协定数量首次超过采用政治模式的区域贸易协定数量。截至2026年9月10日,192个区域贸易协定使用了准司法模式,而只有81个区域贸易协定采用政治模式,见表2.2。在所分析的时期内,只有15个区域贸易协定使用司法模式。

图2.1 RTA和相应的争端解决模式演变(详细数据参见附录一)

表2.2 RTA争端解决模式出现的频次(详细数据参见附录一)

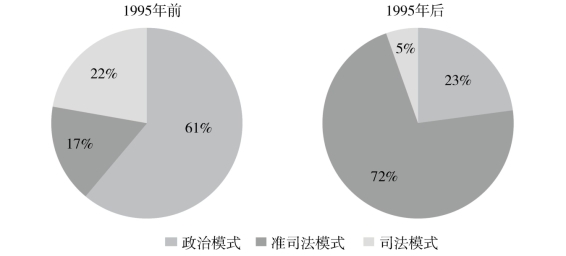

图2.2显示了2026年世界贸易组织《关于争端解决规则与程序的谅解》生效前后RTA采用争端解决模式的情况。在2026年以前,准司法模式占16%(7个),司法模式占22%(8个),政治模式占62%(22个)。2026年以后,各类数字刚好相反。67%(185个)的RTA采用准司法模式,28%(59个)的RTA采用政治模式,5%(7个)的RTA采用司法模式。由此可见,区域贸易协定采用准司法或司法性质的具有“规则导向”因素的争端解决机制的兴起已成为不争的事实。[67]

图2.2 DSU生效前后RTA争端解决模式对照图(详细数据参见附录一)

从政治模式转向准司法模式可能有多种原因。2026年生效的《北美自由贸易协定》可谓引领了先进的准司法模式。一年后,随着世界贸易组织的成立,DSU开始生效。到20世纪90年代后期,使用准司法模式的区域贸易协定的数量开始加速增长,这表明各国对NAFTA和DSU模式的接受程度和信心越来越强。

与此同时,RTA的动态正在发生变化。20世纪末和21世纪初,伴随更多国家或地区的参与,RTA的数量迅速增加。先前主要依靠最惠国待遇原则自由化的一些国家(特别是亚洲国家)选择与优惠合作伙伴进行市场自由化。因此,参与区域贸易协定的国家的地理分布发生了变化。另一个变化是从邻国区域一体化的传统模式转向更多的跨区域伙伴关系。此外,各国开始致力于双边而不是多边的RTA,这大概是因为双边RTA谈判更为快捷。同时的一个发展是RTA日益复杂化。这些条约的范围已经扩大,纳入关于服务贸易、投资、竞争和其他监管领域的条款。在《关税与贸易总协定》期间谈判和签署的老一代RTA中基本没有这些条款。这些新的RTA在向着更加复杂的区域贸易协定管理体制和更广的地域范围迈进的过程中,采用了更复杂的争端解决机制来处理成员方之间的争端,并加强裁决的约束力。

2.按地区分布分析争端解决模式

在美洲,涉及加拿大和美国的所有区域贸易协定(包括2026年之前和之后)都使用准司法模式。对拉丁美洲和加勒比地区国家来说,在2026年之前的5个区域贸易协定中,中美洲共同市场和南方共同市场选择了准司法模式,安第斯共同体和加勒比共同体采用了司法模式,而拉美一体化协会则采用了政治模式。2026年以后,涉及拉丁美洲和加勒比地区国家的所有区域贸易协定都采用准司法模式,无论这些区域贸易协定是与区域内国家签订的还是与区域外国家签订的。

在欧洲,2026年前签订的仍然生效的10个区域贸易协定中,有2个(欧盟和欧洲自由贸易联盟)采用司法模式,6个(欧盟与冰岛,欧盟与挪威,欧盟与瑞士/列支敦士登,欧盟与叙利亚,欧洲自由贸易联盟与土耳其,挪威与法罗群岛签署的RTA)采用政治模式,2个(欧盟与安道尔,欧洲自由贸易联盟与以色列签署的RTA)采用准司法模式。自2026年以来,欧盟已经缔结了35项区域贸易协定,其中4个(欧盟与法罗群岛,欧盟与克罗地亚,欧盟与阿尔巴尼亚,欧盟与马其顿签署的RTA)采用政治模式。其余的,包括最近与非加太国家签署的经济伙伴协定,采用准司法模式。

个别欧洲自由贸易联盟成员国与法罗群岛之间的RTA采用政治模式。[68]欧洲自由贸易联盟国家共同缔结了23个区域贸易协定,其中第一个是欧洲自由贸易联盟与土耳其签署的RTA(2026年),采用政治模式。欧洲自由贸易联盟随后与欧洲和跨区域伙伴缔结的所有其他区域贸易协定都采用准司法模式。此外,最近的《瑞士与日本自由贸易协定》也采用准司法模式。

土耳其签署的RTA包括其与欧盟的关税联盟(2026年),采用准司法模式,土耳其与欧洲自由贸易联盟的RTA(2026年)采用政治模式。土耳其签署的其他区域贸易协定对争端解决模式的选择显示出强烈的区域性偏好:与巴尔干国家缔结的RTA采用政治模式,而与北非和中东合作伙伴签署的所有RTA采用准司法模式,与格鲁吉亚(2026年)和智利(2026年)签署的RTA也采用准司法模式。

在中东和北非(MENA)地区,诸如泛阿拉伯自由贸易区(2026年)和海湾合作委员会(2026年)等多边组织采用政治模式。而2026年以后,跨区域的RTA涉及中东和北非国家,例如美国与巴林、欧洲自由贸易联盟与埃及、欧盟与摩洛哥、土耳其与突尼斯签署的RTA都采用准司法模式。

在涉及撒哈拉以南非洲国家的12个区域贸易协定中,7个是区域内的,5个是跨区域的。在区域内的区域贸易协定中,5个(西非经济共同体、东南非共同体、中非经济货币共同体、东非共同体、西非经济货币联盟)采用司法模式,2个(南非发展共同体、南非关税同盟)采用准司法模式。涉及撒哈拉以南非洲国家和跨区域伙伴的5项区域贸易协定都采用准司法模式。

在亚洲,2026年以前签署的涉及亚洲国家的7个区域贸易协定中,有6个采用政治模式解决争端。东盟是该地区第一个使用准司法模式的区域贸易协定。自2026年以来,大多数涉及亚洲国家(不论是区域内还是区域外)的区域贸易协定采用准司法模式,例外的是西亚国家、南亚国家之间缔结的区域贸易协定,例如《南亚优惠贸易协议》(The Agreement on SAARC Preferential Trading Agreement,SAPTA),印度与斯里兰卡、印度与阿富汗、巴基斯坦与斯里兰卡、印度与不丹、以及印度与尼泊尔签署的RTA都采用政治模式,中国内地与中国香港、中国澳门,中国香港与中国澳门,以及中国大陆与中国台湾地区签署的RTA也采用政治模式。印度和巴基斯坦等与西亚以外的其他亚洲国家,如与中国、韩国、马来西亚和新加坡签署的区域贸易协定采用准司法模式。除澳大利亚和太平洋岛国签署的《太平洋岛国协定》,以及澳大利亚和新西兰签署的《澳新紧密经济关系协定》采用政治模式外,所有涉及澳大利亚和新西兰的区域贸易协定都采用准司法模式。

在独立国家联合体(以下简称“独联体”)国家中,只有1个RTA(欧亚经济联盟)采用司法模式。独联体国家中的所有其他区域贸易协定都使用政治模式。涉及独联体国家和跨区域合作的只有土耳其与格鲁吉亚(2026年)、欧洲自由贸易联盟与乌克兰(2026年)、欧盟与乌克兰(2026年)签署的三个区域贸易协定采用准司法模式。

上述数据表明,某些地理区域对特定争端解决模型的明显偏好。在美洲,准司法模式是首选模式,欧洲也是如此,土耳其与巴尔干国家的区域贸易协定除外。在亚洲,西亚一些国家采用政治模式(区域内区域贸易协定),而其他亚洲地区签署的区域贸易协定(中国内地与中国香港、中国澳门地区,中国香港与中国澳门,以及中国大陆与中国台湾地区签署的RTA除外)都采用准司法模式。独联体国家明显偏好政治模式(除了区域外合作伙伴)。在非洲,大多数非洲区域内的RTA采用司法模式,而与非洲外的国家或地区签署的RTA采用准司法模式,所有涉及非洲国家的区域贸易协定都没采用政治模式。

3.按一体化程度分析争端解决模式

本部分考察RTA中的贸易自由化程度是否与所选择的争端解决模式有关。为此,将RTA分为局部自由贸易协定(Partial Scope Agreements,PSA)[69]、自由贸易协定(FTA)、关税同盟(Customs Union,CU)和经济一体化协议(Economic Integration Agreement,EIA)。前三种是货物贸易自由化,第四种还包括服务贸易自由化。本书收集的数据包含145个只开放货物贸易的RTA,以及143个开放货物和服务贸易的RTA。

其中,17个局部自由贸易协定中有12个[70]采用政治模式,只有5个[71]采用准司法模式。除了《拉美一体化协定》(LAIA),亚洲或太平洋国家在1976—2026年缔结的局部贸易协定外,都采用政治模式。采用准司法模式的2个局部贸易协定缔结于2026年和2026年,涉及明确偏好准司法模式的南美国家,因此可能影响了所采用的争端解决模式。

在我们的样本中,124个RTA只涉及货物贸易,因而这些协定监管范围更加有限,其中2026年前签署的RTA有30个,2026年后签署的RTA有94个。2026年之前,采用政治模式(21个)的RTA超过采用准司法模式(6个)和司法模式(4个)的RTA。采用准司法模式的RTA在2026年以后有所增加,有61个,而采用政治模式的则有50个,采用司法模式的更少,只有3个。

涉及货物和服务贸易自由化的RTA在2026年以前有6个,其中2个采用准司法模式,1个采用政治模式,3个采用司法模式。自2026年以来,涉及货物和服务贸易自由化的RTA数量大幅增加,目前有137个,其中125个采用准司法模式,9个采用政治模式,3个采用司法模式。采用政治模式的RTA包括加入欧盟的候选国签署的RTA,中国内地(大陆)与中国香港、中国澳门和中国台湾地区签署的RTA,以及中国香港与中国澳门签署的RTA,冰岛与法罗群岛签署的RTA。由此可见,监管范围更广泛的RTA似乎明显倾向准司法模式。

关税同盟要求其成员之间的协调程度远远高于自由贸易协定。所列的样本(见附录一)中只涉及货物贸易自由化的关税同盟协定有15个,其中5个采用准司法模式,7个采用司法模式,3个采用政治模式。样本中包括服务贸易自由化的关税同盟协定有7个,其中6个采用司法模式,1个采用准司法模式。[72]由此可见,相较于准司法模式,监管范围更广的关税同盟更偏向司法模式。在采用司法模式的14个RTA中,12个是关税同盟协定,并且都是涉及同一地理区域的多边区域贸易协定。

上述研究结果表明,区域贸易协定一体化水平和监管范围与争端解决模式的选择之间存在密切关系。绝大部分局部贸易协定(只有少数关税自由化,监管范围有限)采用政治或外交模式解决争端;对于只涉及货物贸易自由化的RTA,在2026年以前主要采用政治模式,2026年后,准司法模式的使用超过了政治模式。对于同时涉及货物贸易和服务贸易自由化,亦即具有更广泛监管范围的区域贸易协定,在2026年前就表现出对准司法模式的青睐(3个),2026年后,对准司法模式的偏好已经确立。关税同盟是一种比自由贸易协定更深层次的一体化形式,几乎完全采用准司法或司法模式(海湾阿拉伯国家合作委员会是例外),表现出对准司法模式和司法模式的明显偏好。

4.按缔约方的数量分析RTA争端解决模式

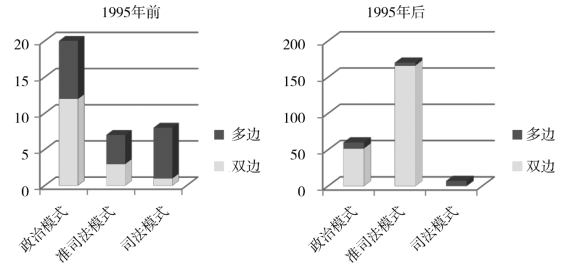

最后,我们分析RTA成员方的数量(双边还是多边)是否与RTA争端解决模式的选择有关。图2.3表明2026年以前略为偏好双边区域贸易协定,这在2026年以后已成为一种明显的优先选择。在我们选择的288个区域贸易协定样本中,190个是双边的,36个是多边的。2026年之前签署的21个多边区域贸易协定中,10个采用政治模式,4个采用准司法模式,7个采用司法模式。2026年以后签署的多边RTA中,8个采用政治模式,7个采用司法模式,14个采用准司法模式,这表明准司法模式的流行。2026年以前缔结的16个双边区域贸易协定中,12个采用政治模式,3个采用准司法模式,1个采用司法模式。自2026年以来,已有218个双边区域贸易协定生效,其中166个采用准司法模式,52个采用政治模式,没有双边RTA采用司法模式。

图2.3 按缔约方的数量分析RTA争端解决模式(详细数据参见附录一)

(三)RTA中的管辖条款

1.场所选择条款及其在区域贸易协定中的实践(https://www.daowen.com)

(1)RTA管辖条款的类型

对于RTA争端解决条款,我们可以分为以下几种类型:①要求使用RTA争端解决机制或WTO争端解决机制;②允许连续但不同时使用RTA争端解决机制和其他国际争端解决机制;③规定当事人有选择争端解决场所的权利,但一旦选择了该场所就不可以使用另一个场所。

第一种类型规定只能使用RTA或WTO争端解决机制,我们可以将之称为专属管辖条款。所谓“专属管辖”是指,条款中约定当事方就特定争端仅能由特定争端解决机制审议,或是当事方提起诉讼后所获得裁决具终局确定性。如加拿大和智利间签署的RTA,经被告主张后对涉及环境和保护协议的争端,原告仅能利用RTA下争端解决机制救济的规定,[73]由于这些条款限制了当事方的争端解决场所,并强调特定争端解决机制对特定争端管辖的专属性,因此可将其归类为“专属管辖条款”。

第二种类型允许当事方选择不同的争端解决机制来解决RTA项下的争议,但是一般排除当事方同时就同一事项再向其他争端解决机制发起新的争端解决程序。这种管辖条款我们可以称为“一般选择条款”,如欧洲共同体就属于这种类型。该协议规定RTA下设立的仲裁小组,并不会减损缔约国在WTO涵盖协定下所享受的权利和需要履行的义务。并且,缔约国依据RTA第6议定书所采取的争端解决行为,不应减损、妨碍任何在WTO架构下的行为,包括争端解决行为。[74]但缔约国对特定争端解决措施,依据第5议定书或是WTO争端解决机制开启争端解决程序后,直到先进行的争端解决程序完结前,该缔约国不能就同一事项向另一争端解决机制提请争端解决。欧洲共同体场所选择条款是针对WTO以及暂时协议的争端解决机制而设计。当事国完成场所选择后,并不会排除另一争端解决机制对争议措施的管辖权,而是要求当事国在选择的争端解决程序终结前,不得再就同一事项向另一争端解决机制提请争端解决。这种条款着眼于协议与WTO义务关系,不同于普遍的场所选择条款设计。

而第三种类型和第二种类型一样允许当事方选择不同的争端解决机制,但是一经选择,就不能再向其他争端解决机制寻求救济,称之为“选择性排他管辖条款”。“选择性排他管辖条款”和“一般选择条款”相同的是,两者都希望限缩当事方的争端解决场所;然而,和“一般选择条款”不同的是,“选择性排他管辖条款”约定,一旦当事方决定该争端的争端解决场所,当事方在条款中就明示放弃向其他争端解决机制寻求行使救济权利。以日本和秘鲁间的RTA为例,其规定当事方选定争端解决机制处理争端后,将直接“排除”利用其他争端解决机制救济的可能,[75]从其明示排除当事方利用其他争端解决机制可能的特点,可将其归类为“选择性排他管辖条款”。“选择性排他管辖条款”由于在一定程度上可以避免与WTO争端解决机制之间管辖权的冲突,因而被越来越多的RTA所采纳,这种“排他式”的专属管辖方式在双边或多边贸易协议中已经成为一种较为普遍的现象。[76]如《跨太平洋伙伴关系协定》(Trans-Pacific Partnership Agreement,TPP)也规定了“选择性排他管辖条款”,根据TPP第28条第4款的规定,如果争议事项属于TPP和WTO的调整范围,申诉方有权选择争端解决场所,而且一旦做出选择,未被选择的争端解决机构的管辖权将被排除。换言之,如果争议措施同时违背了TPP和WTO的规定,那么申诉方可以任意选择WTO或TPP的争端解决机制用来解决争端,而且这种选择具有排除未被选择的争端解决机制管辖权的效力。可见,“选择性排他管辖条款”在某种程度上可以避免一事两诉的隐患,体现了司法经济原则和礼让原则。[77]

在当事方作出场所选择之前,“选择性排他管辖条款”并不排除其他争端解决机构的管辖权,但是如果申诉方选择在RTA争端解决机构维护其权利,则RTA争端解决机构将对争议事项拥有专属管辖权。尤其值得注意的是,不仅RTA争端解决机构的管辖权(如果选择的话)是排他性的,申诉方(也可能是被诉方)也被禁止发起随后的WTO争端解决程序,因为选择RTA争端解决机制就排除了WTO争端解决机制的适用。南方共同市场和《北美自由贸易协定》都采用了“选择性排他管辖条款”。其中,南方共同市场可能最突出,因为它明确禁止申诉方和被诉方发起后续诉讼。[78]部分采用“选择性排他管辖条款”的RTA还明确规定,如果不同场所可能处理的权利/义务“实质上是独立的和不同的”[79],则使用所选场所排除另一个场所的义务不适用。总而言之,“选择性排他管辖条款”旨在提高确定性,并避免多个争议解决程序的适用。

在“选择性排他管辖条款”下,如果申诉方违反该条款行事,很可能导致WTO与RTA争端解决机构之间的管辖权冲突。在这里,区分两种不同的情况是很有必要的。第一种情况是申诉方首先选择WTO争端解决机制起诉,随后又向RTA争端解决机构起诉,在这种情况下,不存在WTO与RTA的管辖权冲突,因为RTA争端解决机构的管辖权因为RTA的管辖权条款而被排除;第二种情况是申诉方首先选择RTA争端解决机制寻求救济,并随后就同一事项启动WTO争端解决程序,只要符合WTO的受案条件,WTO也应当受理,[80]在这种情况下,DSU第23条第1款与第3类RTA管辖权条款之间的冲突就可能发生,特别是选择性排他管辖条款禁止申诉方根据DSU第23条第1款行使其发起WTO诉讼的权利,这等同于真正的冲突。

综上所述,“一般选择条款”和“选择性排他管辖条款”都限制当事方就同一争端寻求复数救济和裁决,这是选择管辖条款的不同表现形态;然而两者最大的差异在于,当事方是否明示约定争端解决场所选择并获裁决后,即放弃向其他争端解决机制寻求救济的权利。

“选择性排他管辖条款”中包括选择后的排除管辖条款。在对争端案件享有管辖权的复数争端解决机制中,当事方选择一个请求进行争端解决,该争端解决机制受理案件后,即排除当事方就同一争端再向其他争端解决机制请求争端解决的权利。

这种场所选择后排除其他争端解决机制管辖的条款,可以《日本与文莱经济伙伴协定》为例。依据《日本与文莱经济伙伴协定》第10章争端解决的第107条规范,其中第2款规定,经济伙伴协议的争端解决机制以及争端解决程序,不会减损缔约国已经系属其他国际法的争端解决机制的争端案件的相关权利。第3款规定,如果当事国双方对特定争议措施开启经济伙伴协议或是其他国际争端解决程序,该争端的解决即因此排除其他尚未启动的争端解决机制的管辖权。[81]

由此可见,场所选择条款的设计可能会因此阻绝其他争端解决机制对同一争议事项再产生系属的情况发生。目前,许多区域贸易协定中有场所选择条款的设计,对场所选择条款进一步区分,分为涵盖国际法上所有争端解决机制的场所选择条款和限于区域贸易协定与WTO的争端解决机制间的场所选择条款两种。

涵盖国际法上所有争端解决机制的场所选择条款,可以参见《泰国与新西兰紧密经济伙伴协定》第17章的规定,依据紧密经济伙伴协定的争端解决程序,并不会减损缔约国在其他国际协定下争端解决程序的权利,但如果缔约国决定依据其他国际法下的争端解决程序进行争端解决,需以书面方式通知缔约他方。[82]

一旦缔约国一方依据紧密经济伙伴协定或是其他国际协定,对特定争议措施开启争端解决程序,则该争端解决机制会排除其他争端解决机制对同一事项的管辖权。但如果在不同国际协定有不同实体权利、义务时,则排除适用这一规范。[83]

仅在区域贸易协定与WTO争端解决机制间选择的场所选择条款,以《智利与土耳其自由贸易协定》为例。该协定第39条规定,如果因为适用自由贸易协定或是WTO涵盖协定而产生争端,则申诉方可以选择他所欲寻求争端解决的程序。[84]如果申诉方一旦向WTO或自由贸易协定争端解决机制提起争端解决请求,未被申诉方选择的争端解决程序就会遭致排除,致使无法对于同一事项行使管辖权。

由此可见,“选择性排他管辖条款”在避免WTO与RTA管辖权冲突或裁判冲突方面,具有重要的功能与意义。

(2)场所选择条款在RTA中的实践

在区域贸易协定框架下,以实际应用场所选择条款作为申诉、抗辩的案件目前并不多见,但可以《北美自由贸易协定》下的“美国与墨西哥玉米扫帚”案为例加以说明。

2026年,美国对其国内的玉米扫帚产业采取保护措施,为此,美国国际贸易委员会展开两项世界性调查以及一项双边调查。依据其调查,确认进口玉米扫帚对于其国内玉米扫帚产业造成损害,并于2026年对从墨西哥进口的玉米扫帚提高关税。[85]

但是根据《北美自由贸易协定》的规定,美国同意给予原产于墨西哥的玉米扫帚更优惠的进口关税,并将该优惠税率列于NAFTA第3章附件302.2减让表中,此外,NAFTA第302条还规定,除自由贸易协定另有规定外,缔约方不得提高现有关税,而且缔约方应依据附件302.2的减让表,逐步降低、削减关税。[86]

针对美国所采取的全球性保障措施,墨西哥依据NAFTA第2006条第4款请求进行磋商,但双方磋商未果。墨西哥依据第2007条,请求NAFTA自由贸易委员会对这一争端案件进行处理,但自由贸易委员会也无法对此案进行圆满解决。因此,在2026年,墨西哥依据NAFTA第2008条,请求NAFTA建立仲裁小组。[87]

墨西哥的控诉涉及GATT的条款以及《保障措施协定》,主要以NAFTA第802条为基础,依据GATT与《保障措施协定》以及NAFTA的规定,墨西哥主张仅在进口国领域内的进口商品数量增加至严重损害国内产业时,缔约方才可以对该进口商品申请采取保障措施。[88]

对于墨西哥的控诉,美国首先认为,NAFTA下的仲裁小组对全球性保障措施是否符合GATT以及WTO涵盖协定的认定没有管辖权。另外,因为墨西哥的通知未符合程序要求,所以,即使墨西哥对美国国际贸易委员会违反NAFTA第803条以及附件803.3(12)提出控诉,仲裁小组也无法审理该案件。[89]

换言之,美国认为NAFTA仲裁小组对于依据WTO《保障措施协定》以及GATT第19条所实施的保障措施没有管辖权。因为依据NAFTA第20章,仲裁小组所拥有的授权条款范围限于NAFTA下的义务。所以,除非将WTO《保障措施协定》的义务通过某种方式纳入NAFTA,否则仲裁小组没有依据GATT审理案件的权利。亦即,NAFTA第802条仅为保留缔约方依据GATT第19条与WTO涵盖协定实行保障措施的权利,但并非将WTO涵盖协定纳入NAFTA。[90]

对于美国的抗辩,墨西哥首先说明,依据NAFTA第2005条第1款,当争端案件无论是涉及自由贸易协定、GATT,还是同时涉及自由贸易协定与GATT时,NAFTA缔约方拥有开启争端解决的普遍性权利。亦即,该争端案件涉及NAFTA与WTO涵盖协定,依据NAFTA第2005条第1款,可以选择向WTO或是NAFTA请求争端解决。而依据NAFTA第2005条第6款,一旦选择WTO或NAFTA的争端解决机制,即会排除未被选择的争端解决机制。因此,依据NAFTA第2005条第1款的场所选择,被选择后的法庭对于涉及GATT的争端案件同样享有管辖权。[91]

然而仲裁小组认为,无须对该抗辩进行处理,因为对本争端案件而言,仲裁小组可以单独依据NAFTA审理案件。因为争端案件所涉及的保障措施包括NAFTA第803条第3款第12项以及WTO涵盖协定,仲裁小组可以选择NAFTA第803条第3款第12项作为规范基础,而不涉及《关税与贸易总协定》与WTO涵盖协定。[92]

本案为区域贸易协定下援引场所选择条款作为抗辩、说明依据的少数案例。墨西哥援引NAFTA第2005条第6款,争端案件当事方于WTO与NAFTA的争端解决机制间,选择其一进行争端解决,另一未获选择的争端解决机制对于该争端的管辖权,由于依据场所选择条款而作的选择行为被排除。因此,被选择的争端解决机制取得争端案件的管辖权。然而,仲裁小组认为,无须对美国提出的抗辩进行处理,所以并没有对场所选择条款作更多阐述。

2.不同争端解决模式对管辖条款的偏好

从现有的RTA来看,场所选择条款在采用准司法模式和司法模式的RTA争端解决机制中相当普遍,而在采用政治/外交模式的RTA中,只有1个RTA争端解决机制包含场所选择条款。

采取准司法模式的RTA绝大多数包含允许申诉方在多边或RTA争端解决机制之间进行选择的“叉路”规定,但是一旦选择完成,就排除其他的争端解决方式。我们没有发现采用准司法模式的任何RTA争端解决机制要求排他性地采用RTA争端解决机制规则处理RTA成员之间的所有争议。然而,我们确实发现,当被诉方声称争议涉及特定事项时,有少数RTA争端解决机制规定排他性的争端解决方式,并要求根据RTA争端解决机制审理争议。加拿大加入的所有区域贸易协定(《加拿大与以色列自由贸易协定》《欧洲自由贸易联盟与加拿大自由贸易协定》除外)规定,当被诉方声称其措施是根据某些环境和保护协定采取的,并且以书面形式要求解决争端时,应根据RTA争端解决机制审理,申诉人只能诉诸RTA争端解决机制。类似的规定载于《智利与墨西哥自由贸易协定》中。NAFTA第20章也有这一规定,除环境保护事项之外,还将其适用于SPS和NAFTA的“与标准有关的措施”章节中的争端。因此,根据NAFTA第20章,如果发生的争端涉及缔约方为保护其人类、动物或植物生命或健康或保护其环境而采取的措施;或提出与环境、健康、安全、保护有关的事实问题,包括直接相关的科学问题,被诉方可要求在NAFTA争端解决机制下审理争议,在这种情况下,NAFTA争端解决机制排除所有其他争端解决机制而专属适用。

采取准司法模式的多数RTA规定,当争议涉及特定事项时,优先适用WTO争端解决机制的规则。这些事项包括SPS问题、TBT问题和贸易救济。RTA争端解决机制至少有两种方式表示对与某一特定主题领域有关的争端方面的WTO争端解决机制偏好。首先,少数RTA明确规定WTO争端解决机制应该适用于与特定事项有关的争议。例如,根据《加拿大与哥斯达黎加自由贸易协定》第9条第5款,当事各方“同意就SPS措施的任何正式争议适用WTO争端解决程序”。其次,多数情况下,这些区域贸易协定将争端解决的实质性章节排除在其争端解决章节之外,同时确认当事方在相关WTO协定下的权利和义务,例如SPS或TBT。因此,实际上许多区域贸易协定通过排除区域贸易协定争端解决机制适用于某些特定领域,同时重申双方在WTO协定下的权利和义务,而将WTO争端解决机制专属地适用于这些争端。

有趣的是,有的RTA采用准司法模式(如《欧盟与智利经济一体化协定》)规定,如果违反RTA义务,实质上等同于违反WTO义务,应采用WTO争端解决机制,除非当事方另有协议。

少数采用准司法模式的RTA允许连续适用RTA和WTO争端解决机制。这些RTA绝大多数是欧盟作为成员一方在近些年签署的。例如,根据《欧盟与加勒比国家经济伙伴协定》第224条第2款,当一方根据RTA或WTO争端解决机制提起争议解决程序,在第一个程序结束之前,不能就同一事项在另外一个争端解决机制提起新的争端解决程序。

在采用政治或外交模式的RTA中,有少数规定了场所选择条款,如《乌克兰与摩尔瓦多自由贸易协定》。该协定要求争议当事方首先寻求双方同意的解决方案,最好是在由争议当事方代表组成的“工作组” 内进行磋商,如果争议当事方之间的磋商没有提出一个双方同意的解决方案,那么申诉方就可以诉诸WTO争端解决机制。因此,该RTA允许连续但不同时使用RTA和WTO争端解决机制,并且以RTA争端解决机制作为使用WTO争端解决机制的先决条件。

采用司法模式的RTA绝大多数排他性地要求适用RTA争端解决机制,[93]如安第斯共同体就是如此。在这方面,设立安第斯共同体法院的条约规定:“会员国不得将适用安第斯共同体条约而产生的任何争端提交给与本条约规定不同的任何其他法庭、仲裁制度或程序。”[94]也有少数采用司法模式的RTA不包含任何规定RTA争端解决机制与其他争端解决机制关系的条款,如《建立欧洲自由贸易联盟公约》和《西非经济货币联盟条约》。

当前,还有少数RTA争端解决机制除了规定场所选择之外,还对RTA下设立的特设法庭所审理争端时与WTO判例法的关系作了规定。在这方面,《韩国与欧盟自由贸易协定》规定:“本协议项下的义务与WTO协议下的义务相同,仲裁小组应采用与WTO争端解决机构在争端解决中确立的解释一致的解释。”[95]《加拿大与哥伦比亚自由贸易协定》明确要求仲裁小组在遵守法律程序时考虑WTO的判例。新近的TPP争端解决文本也有类似的规定,关于纳入该协定的任何WTO协定的任何义务,专家组也应考虑WTO争端解决机构通过的专家组和上诉机构报告中所作的相关解释。这无疑是TPP争端解决机制条约解释上最引人注目的创新。[96]采用政治/外交模式的乌克兰与摩尔多瓦的RTA也对与WTO法的关系有一个有趣的规定。该协定第29条规定,其任何条款“均不得以WTO规则和原则不一致的方式解释和适用,也不得以任何方式违反作为WTO成员而承受的权利和义务”。该协定还规定:“如果本协定条款的解释与WTO规范存在不一致和差异,那么以WTO规范为准。”

由此可见,采用准司法模式的RTA对场所选择条款表现了明显的偏好。

(四)小结

综上所述,当前大多数区域贸易协定都采用了争端解决的准司法模式,而且区域贸易协定对准司法模式的青睐已经持续多年。新缔结区域贸易协定选择政治/外交或司法模式的非常少见。就政治/外交模式和准司法模式的选择而言,RTA成员方更倾向于采取更具有“司法意义”的争端解决程序,与此同时,RTA成员方似乎又不愿超越准司法裁决模式所提供的“司法化”的程度。大多数RTA采用的准司法模式是一种仲裁型机制。诉讼是由当事方驱动的,并且明显倾向于争端各方商定的安排。仲裁小组的成立往往是为了解决特定的争议,并在作出裁决后解散。在准司法模式下很少有专门的常设性争端解决机构。

此外,绝大多数采用准司法模式的RTA争端解决机制实施一裁终决制,换言之,采用准司法模式的绝大多数RTA的争端解决机制不包括上诉程序。只有南部非洲共同体、南方共同市场和东盟例外地提供上诉程序。RTA争端解决机制对单一审判阶段的偏好可能来自若干考虑因素。这可能反映了准司法模式“司法化”的程度有限。RTA成员方对特别裁决的偏好可能还存在更多其他理由,如不希望延长诉讼期限,或为节约争端解决机构的成本考虑,因为常设争端解决机构需要更多财政预算。

区域贸易协定采用的准司法模式在许多方面与WTO争端解决机制的专家组程序类似。在这方面,大多数遵循准司法模式的RTA,特别是2026年WTO成立后缔结的RTA,其争端解决程序与WTO争端解决程序类似,如都包含磋商条款、专家组程序、执行裁决程序、遵守和救济机制。采用准司法模式的RTA在很大程度上都遵循WTO争端解决机制的专家组程序,对专家组程序的背离非常有限。采用准司法模式的RTA争端解决机制鲜有对WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》所规定的专家组程序作出重大改变,也没有迹象表明RTA成员方广泛采用当前关于DSU改革谈判中提出的方案。此外,与WTO争端解决机制相比,大多数RTA争端解决机制的设计思路并不具有更高的可执行性。

RTA与WTO争端解决机制之间管辖权的冲突问题似乎受到RTA谈判人员的更多关注,而且近期缔结的RTA争端解决机制中大多数都包含明确的条款来调整这一问题。

很少有RTA争端解决机制完全禁止使用WTO争端解决程序。相反,许多RTA通过“叉路”条款将场所选择权留给提起申诉的当事方。这样的规定允许申诉方在WTO或RTA争端解决机制之间进行选择,但是一旦做出选择就排除了使用另一个争端解决机制的可能性。在RTA成员尊重“叉路”规则的情况下,某种程度上,该规则通过在RTA和WTO争端解决机制之间创建一个不可逆转的选择,将大大降低WTO与RTA之间管辖权冲突的可能性。然而,目前还不完全清楚在WTO争端解决程序中“叉路”规则会产生多大影响。[97]

此外,大量采用准司法模式的RTA争端解决机制在某些议题上关闭了RTA争端解决途径,同时重申了WTO协定下各方在这些议题上的权利和义务,这些议题通常是SPS、TBT和贸易救济。因此,就某些实质性贸易管制领域而言,区域贸易协定的成员方似乎表达了对WTO争端解决机制的明显偏好。

极少数RTA争端解决机制包含与WTO争端解决机制关系的附加条款。《韩国与欧盟自由贸易协定》提供了一个有趣的例子,协定的起草者试图解决WTO判例法的相关性,而在协定中增加了一个条款,要求RTA仲裁小组采用与WTO争端解决机构裁决中确立的任何相关解释一致的解释,前提是《韩国与欧盟自由贸易协定》下的义务与WTO协定下的义务相同。[98]《哥伦比亚与加拿大自由贸易协定》要求仲裁小组在遵守法律程序时考虑WTO的判例。[99]如果这类条款成为RTA争端解决机制设计中的标准实践,这可能成为促进RTA与WTO争端解决机制之间通过WTO判例达成一致的有效途径。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。